En la bahía de Cohana, los comunarios recurren a una técnica ancestral para intentar combatir, en algo, la contaminación en las aguas: usan la totora, una planta que permite atrapar residuos y filtrar el acuifero.

Brújula Digital|31|10|25|

Danielle Kierig

Un hedor impregna el ambiente. En ocasiones es tenue, casi imperceptible, pero en otras, cuando el viento arrecia, se convierte en cachetadas invisibles. La fetidez aumenta y permanece a medida que se está cerca de la bahía. Los comunarios están acostumbrados, pero los visitantes no evitan su desagrado. Así transcurren los días y las noches en Cohana, localidad del municipio de Pucarani, al borde del lago Titicaca. ¿La causa? La contaminación en el acuífero.

Martín Mendoza nació hace unos 60 años en esta localidad, ubicada a unos 45 kilómetros de la ciudad de La Paz, y su olfato ya está curtido. No tuvo más remedio, ya que gran parte de su vida se ha dedicado a la agricultura y al pastoreo de ganado en la bahía. Reconoce, sin embargo, que la situación no fue siempre así.

Habla lento y mezcla las palabras, es algo confuso debido a que está acostumbrado al aymara. Su tono cambia al recordar cómo jugaba en el lugar cuando era niño y corría por la orilla, con sus pies sumergidos en el agua cristalina. Eso, hoy es imposible. El acuífero tiene un color café debido a la mezcla de tierra, basura domiciliaria y residuos industriales provenientes de El Alto, a 70 kilómetros del lugar.

Martín Mendoza pastoreando a su ganado. Foto: DK

Martín Mendoza pastoreando a su ganado. Foto: DK

Donde antes el viento movía con suavidad la vegetación del lago, ahora acarrea bolsas y botellas de plástico que se unen con otros desperdicios que flotan en el agua, que lleva las cicatrices del descuido y que afectan a este pueblo de menos de 4.000 habitantes y conocido como la “capital de la amistad”.

El río Katari “trae de todo” hacia el lago, dice Mendoza con resignación mientras apunta a la basura que flota por doquier. "Antes, nuestros animales podían beber sin problema, ahora hay que tener cuidado”, advierte.

Orillas de la bahía Cohana. Foto: Gestión Sostenible del Agua.

Orillas de la bahía Cohana. Foto: Gestión Sostenible del Agua.

El ganado, sobre todo vacas, suele enfermarse, lo cual es un perjuicio para este pueblo que tiene en la lechería y sus derivados una forma de subsistencia. No por nada en su plaza principal se encuentra la estatua de una vaca, símbolo que la ganadería que sustenta a la zona. Elevada sobre dos columnas, la figura de concreto de menos de un metro de altura se alza sobre un pedestal, y justo debajo está el nombre del pueblo escrito con los colores de la tricolor nacional.

El monumento a la vocación ganadera de Cohana en la plaza principal. Foto:DK

El monumento a la vocación ganadera de Cohana en la plaza principal. Foto:DK

Residuos y basura quemada alrededor de Cohana. Video: DK

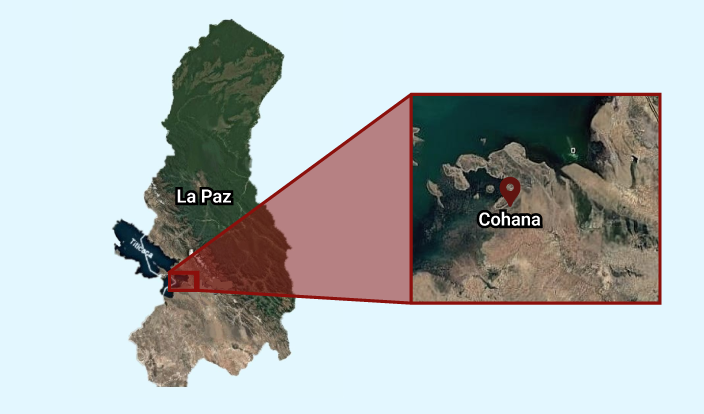

Con menos de 4.000 habitantes, Cohana es conocida como la “capital de la amistad”, un lugar donde todos se conocen entre todos. Basta con decir que, al caminar desde la plaza hasta la tienda principal, uno puede cruzarse con el propio presidente de la pequeña comunidad. La calidez y las sonrisas con las que los comunarios reciben a los visitantes se combinan con el orden y la limpieza de las calles de tierra y las viviendas. Todo parece dar una bienvenida cordial a los foráneos; sin embargo, basta con alejarse unas seis cuadras desde la plaza principal rumbo a la bahía para que quien empiece a sentir rechazo. Mapa localizador de Cohana.

Mapa localizador de Cohana.

El hedor y la suciedad que existe en el sitio generan un gran grado de contaminación en las aguas, revelan estudios publicados en revistas científicas.

El journal Environmental Science and Pollution Research ya dio la voz de alerta hace 10 años al informar que Cohana es una de las áreas más afectadas por la contaminación del lago Titicaca, tanto del lado boliviano como peruano.  Laderas de la bahía de Cohana, repletas de basura. Foto: DK

Laderas de la bahía de Cohana, repletas de basura. Foto: DK

Otros estudios también confirman que la contaminación en Cohana es grave. Una investigación realizada por los expertos Duwig y Archundia, publicada en la revista Procedia Earth and Planetary Science, advierte que el agua y el suelo de la zona están contaminados con metales pesados, antibióticos y microbios peligrosos. Todo esto es consecuencia de las aguas sucias y los desechos de la minería que llegan desde otras zonas.  Río que confluye con basura y desperdicios hacia Cohana. Foto: Elías Condori Quispe

Río que confluye con basura y desperdicios hacia Cohana. Foto: Elías Condori Quispe

Los totorales, las redes naturales a las que apuestan los lugareños

Ante esta situación, los comunarios apuestan a una técnica tradicional transmitida por sus abuelos: el uso de totoras como filtros del agua. Estas plantas se transforman en redes naturales que atrapan botellas, bolsas, latas oxidadas, jeringas, tubos de ensayo y otros desperdicios que flotan en el acuífero. Juegan, junto a los bofedales, un rol fundamental en el combate de la contaminación.  Totora en Cohana. Foto: DK

Totora en Cohana. Foto: DK

"Las totoras son como redes que atrapan la basura", explica Ismael Sillero, uno de los comunarios más acaudalados del pueblo y dueño de una ferretería. Es también uno de los más conocidos: todos lo llaman Wismichu. Añade que, con la lluvia, estas cañas flexibles crecen más y se vuelven más resistentes.

"Son como si fueran un cernidor” Estas plantas actúan como filtros naturales: atrapan los contaminantes y dejan pasar el agua limpia.

Ismael Sillero, comunario de Cohana. Video: DK

Los desperdicios atrapados por las totoras luego son recogidos por los comunarios, explica el subalcalde de Cohana, Wilfredo Quenta. “Lo que podemos, los del pueblo, los comunarios, recogemos lo que se puede. Al principio de las totoras se va acumulando basura”, afirma. Estos residuos son levantados mediante trabajos comunales. Además, aclara que durante los meses secos —agosto, septiembre y parte de octubre— el nivel del agua baja notablemente, dejando al descubierto más desechos. “En ese momento aprovechamos para recoger la basura, aunque no se puede sacar toda porque mucha se queda enterrada bajo el suelo”, añade.Subalcalde de Cohana, Wilfredo Quenta.

Para los habitantes de Cohana, la totora no es solo parte del paisaje: es una barrera viva contra la contaminación. Los comunarios saben que, cuando estas plantas están sanas, ayudan a retener la basura y filtrar el agua antes de que llegue a las zonas donde pastan los animales o se realizan actividades productivas.

Varios vecinos relatan cómo, tras las lluvias, las totoras crecen con fuerza y forman una especie de muro natural que frena los desechos flotantes. Sin embargo, cuando no llueve o cuando la contaminación es excesiva, las totoras empiezan a secarse, y la bahía queda aún más expuesta.

Martín Mamani, pescador desde joven y uno de los pocos que todavía sale en barca a la bahía, ha visto cómo ha cambiado el ecosistema con los años. “Cuando crece bien la totora, se nota. El agua adentro está más limpia, menos olor. Pero cuando se mueren las totoras, ya no hay nada que frene la basura y todo queda sucio”, explica.

Con rostro curtido por el sol asegura que antes bastaba con tirar el anzuelo para volver con pescados. Ahora, dice, vuelve con botellas y trapos. Aun así, se resiste a dejar de pescar. “Es lo único que aprendí desde chico”, murmura.Martín Mamani, pescador de Cohana

Las mujeres también interactúan con la totora de forma constante. Varias comunarias la cortan para hacer camas para sus animales o para forrar los techos de los corrales. Pero ahora tienen que ir más lejos para encontrarla en buen estado.

“Antes estaba a orillas de la casa, ahora hay que caminar harto, porque donde está cerca ya está muerta o negra por la basura”, comenta una vecina mientras trenza un manojo de totora seca.

Para ellas, que combinan el trabajo doméstico con tareas en el campo, la desaparición de esta planta es un retroceso que afecta no solo al ambiente, sino también a la economía cotidiana.

Los bofedales, humedales que crecen en la altitud del altiplano y que son fundamentales para el ecosistema andino, funcionan como esponjas naturales: almacenan el agua de lluvia y de deshielo, la filtran lentamente y la liberan de forma dosificada hacia la cuenca. Bofedales en el lago Titicaca. Foto: Proyecto GIRH/TDPS

Bofedales en el lago Titicaca. Foto: Proyecto GIRH/TDPS

Gracias a esa función, no solo abastecen a las comunidades, sino que también tienen la capacidad de reducir ciertos contaminantes. En palabras simples, cumplen un rol complementario al de los totorales, aunque en las zonas altas del sistema hídrico.

El problema es que los bofedales colapsan por la contaminación minera, advierte el ingeniero ambiental Gonzalo Lora. Los pasivos mineros antiguos, como los de Milluni -- una antigua área minera que aún abastece de agua a El Alto a 20 kilómetros de la bahía--, liberan drenajes ácidos y metales pesados que queman la vegetación, alteran el pH del suelo y destruyen el equilibrio microbiótico de estos ecosistemas.

La degradación de los humedales no solo pone en riesgo las fuentes de agua dulce de la región, sino que rompe el equilibrio natural que sostiene a los totorales en las partes bajas de la cuenca, como los de la bahía de Cohana.

Ambos ecosistemas, bofedales y totorales, forman una red de defensa ambiental que antes funcionaba de forma complementaria. Mientras los humedales regulan el caudal del agua y actúan como un primer filtro en las alturas, las totoras, ubicadas en las orillas del lago, ralentizan el flujo de agua, retienen sedimentos, oxigenan el entorno y absorben parte de los metales pesados que aún arrastra el río Katari.

Ese equilibrio, sin embargo, se está perdiendo. Con los bofedales degradados y los totorales sobrecargados, el sistema natural de defensa entra en colapso. El resultado es una bahía de Cohana más expuesta y sin barreras suficientes para frenar la contaminación que desciende desde El Alto y de otros municipios de la cuenca.

Limpieza a mano

Los comunarios y entidades que trabajan en la recuperación del lago Titicaca organizan también periódicamente jornadas de limpieza y recojo de residuos en la bahía.

El presidente de los comunarios del cantón Cohana, Néstor Sillero, afirma que los habitantes de al menos nueve comunidades se organizan de forma autónoma para enfrentar la contaminación y cada tres meses realizan campañas de limpieza y recolección de residuos sólidos en las orillas de la bahía.

Dentro de la comunidad, los pobladores recolectan los residuos como pueden. El subalcalde nos comenta: “Hacemos pozos para enterrar la basura, tratamos de organizarnos entre vecinos, sobre todo cuando el agua baja.” Los lugareños aprovechan la temporada seca para redoblar esfuerzos, pero es una lucha desigual: por cada bolsa que logran recoger, el río arrastra muchas más. Comunarias recogiendo residuos en las orillas del Titicaca. Foto: Fundación Agua Sustentable

Comunarias recogiendo residuos en las orillas del Titicaca. Foto: Fundación Agua Sustentable

Otra solución a la que han recurrido algunos vecinos es la quema de residuos. Por eso, alrededor de Cohana es común ver manchas de ceniza en el suelo, el rastro silencioso de la basura que fue incendiada. Aunque es una salida rápida ante la falta de alternativas, también deja huellas que el viento no puede borrar del todo.

Una planta, diversas propiedades

Las totoras tienen otras propiedades. Sus tallos aireados favorecen la oxigenación del agua y por medio de sus raíces la planta puede absorber hasta un 40% de los nitratos y fosfatos presentes en las aguas residuales y que provienen de fertilizantes y residuos orgánicos que favorecen la proliferación de algas, dice el ingeniero ambiental Gonzalo Lora, quien ha dedicado gran parte de su vida profesional al estudio del lago Titicaca.

“Son filtros naturales con capacidades únicas” que “enlentecen el flujo del agua, permitiendo que los sedimentos contaminados se depositen en sus bases antes de llegar al lago”. Basura atrapada por la totora. Foto: DK

Basura atrapada por la totora. Foto: DK

Además, las raíces densas retienen no solo los objetos suspendidos, sino también filtran metales pesados en el agua y en ellas habitan pequeños organismos que "comen" parte de los químicos dañinos, transformándolos en sustancias menos peligrosas. Así, estas plantas no solo filtran el agua, sino que también ayudan a descontaminarla de forma natural.

Sin los totorales, complementa Lora, se registrarían “blooms” (floraciones) de algas tóxicas que cubrirían grandes áreas del lago, lo que impediría el paso de la luz, la producción natural de oxígeno y liberarían sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico con olor a huevo podrido que provoca la muerte de peces, ranas y aves. Floración de algas en una de las bahías del lago Titicaca. Foto: Agencia Andina

Floración de algas en una de las bahías del lago Titicaca. Foto: Agencia Andina

En palabras simples, el especialista explica que las totoras actúan como “coladores naturales” gigantes. Por esto, cuando ocupó el cargo de coordinador de proyectos en la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT), Lora impulsó un plan para emplear totorales como barreras de mitigación en la desembocadura del río Katari.

La falta de continuidad política, sin embargo, dejó la iniciativa en el olvido. “Los cambios de gestión presidencial en Bolivia y Perú (países que comparten el lago) entre 2019-2020 paralizaron los fondos asignados”.

Hoy, Lora insiste en que “sin totorales la bahía de Cohana sería un desierto acuático”, pero también advierte sobre las limitaciones en su uso: “No son solución definitiva; sin plantas de tratamiento de aguas, el lago colapsará”. Algas tóxicas surgen a la superficie por la contaminación en territorio peruano. Foto: El Peruano

Algas tóxicas surgen a la superficie por la contaminación en territorio peruano. Foto: El Peruano

Un criterio similar comparten las principales entidades responsables de la recuperación del acuífero: la ALT, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y la Gobernación de La Paz. Todas coinciden en que los totorales son una solución efectiva, aunque no definitiva, para disminuir la contaminación y restaurar el ecosistema acuático. Sin embargo, los programas que impulsan esta técnica avanzan con lentitud, sin cifras claras que respalden su progreso, muchos aún no se ejecutan y, además, las instituciones involucradas no trabajan de manera coordinada.

Instituciones también apuestan a la totora

Una de las iniciativas institucionales es el Plan Director de la Cuenca Katari, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, vigente desde 2017. Contempla los siguientes proyectos: la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, la creación de rellenos sanitarios para basura, la reforestación con totora en áreas degradadas, campañas de educación ambiental en escuelas y comunidades y la coordinación entre municipios e instituciones.

La directora de la Unidad de Gestión de la Cuenca Katari dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Eva Vargas, afirma que una de las acciones más importantes es la plantación de totorales, ya que “permite la reproducción de peces nativos y mantiene el equilibrio del ecosistema”.

El director de esta entidad, Daniel Rodríguez, complementa que en Cohana ya se han reforestado nueve hectáreas con totora y que, para 2025, se prevé alcanzar las 160. Considerando que la bahía de Cohana tiene una superficie aproximada de 4.259 hectáreas, esta iniciativa abarcaría alrededor del 3,8% del área total.Directora de la Unidad de Gestión de la Cuenca Katari del MMyA, Elva Vargas. Video: DK

Otra de las iniciativas es un plan de intervención de la bahía desarrollado por la Gobernación de La Paz y que también se basa en el uso de totora como filtro natural para metales pesados.

Para este año, se proyecta reforestar 16 hectáreas de totorales dentro del lago y entre 12 y 18 hectáreas adicionales en las inmediaciones de la bahía, como parte de un proyecto de fitorremediación —una técnica que utiliza plantas para combatir la contaminación— con una inversión de 3,8 millones de bolivianos, según informó Luis Saucedo, secretario departamental de los Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación de La Paz.

Las acciones planificadas, tanto de la Gobernación como del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, buscan restaurar de forma natural parte del ecosistema afectado. Sin embargo, el propio Saucedo reconoce que su alcance es limitado si no se reduce la fuente principal de la contaminación: la basura que llega desde El Alto.

“La Pachamama puede sanar por sí sola, pero no si cada vez le echamos más veneno”, concluye.Secretario de los Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación de La Paz, Luis Saucedo. Video: DK

Aguas residuales de El Alto, uno de los problemas fundamentales

Si bien el uso de la totora es una medida tradicional y ecológica que es útil, el problema de la bahía de Cohana es que la cantidad de aguas residuales que recibe de El Alto supera con creces la capacidad de los totorales existentes, coinciden comunarios, autoridades de los gobiernos nacional, departamental, de Cohana y alteñas.

El exceso de residuos reduce el impacto positivo de las plantas, si el agua llega muy cargada de basura o sustancias tóxicas, estas ya no pueden cumplir su función y terminan afectadas. “Las totoras ayudan, sí, pero cuando el volumen de contaminantes aumenta, se saturan y dejan de funcionar”, dice Lora.

Ante toda la situación, cualquier medida estará incompleta si no toma en cuenta al municipio alteño. Aguas residuales de El Alto. Foto: Repositorio de la UMSA

Aguas residuales de El Alto. Foto: Repositorio de la UMSA

El secretario municipal de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos de la Alcaldía de El Alto, Gabriel Pari, reconoce que su municipio, Viacha, Laja y Pucarani son los principales responsables de la contaminación en la bahía.

Según estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Gobernación de La Paz, aproximadamente el 80% de los contaminantes que llega a Cohana proviene de El Alto, mientras que el 20% restante corresponde a los otros tres municipios.

Para tomar en cuenta

A Cohana llegan:

-900 toneladas de basura

-1.700.000 m3 de residuos tóxicos mineros

-40.000 litros de sangre y restos de animales al día

-Como resultado, el agua de Cohana está 500 veces más contaminada de lo permitido en la normativa boliviana

Día a día en la urbe alteña se generan entre 800 y 850 toneladas de residuos, aunque los jueves y domingo la cantidad de desechos aumenta hasta las 900. La basura se acumula en zonas como Río Seco y Alto Lima, donde no se realiza un manejo adecuado de los desperdicios. Cerros de basura en el botadero de Villa Ingenio en El Alto. Foto: Alcaldía de El Alto

Cerros de basura en el botadero de Villa Ingenio en El Alto. Foto: Alcaldía de El Alto

Durante la temporada de lluvias, el agua arrastra toneladas de desperdicios por canales pluviales y quebradas hasta el río Katari, que atraviesa la urbe alteña y continúa su curso a través de varios municipios hasta que llega a la bahía de Cohana.

Pari afirma que, al sumar el sistema tradicional, se logra una mayor reducción de la contaminación, aunque aún se disminuye menos del 50% de los residuos.

“También hacemos operativos de limpieza, enviamos personal y maquinaria al trayecto del río Katari, pero no podemos abastecer a todos. Será por lo menos la mitad lo que logramos recolectar”, explicó.Secretario municipal de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos de la Alcaldía de El Alto, Gabriel Pari. Video: DK

A pesar de estos esfuerzos, reconoce que la falta de un tratamiento adecuado y la ausencia de plantas plenamente funcionales impiden que el agua quede realmente purificada o potable.

Descargas industriales no controladas

A esto se suman las descargas de industrias no controladas. El Alto cuenta con más de 1.900 fábricas, y el 73% de ellas no cuenta con licencia ambiental y vierte directamente sus residuos al sistema ríos, informa Pari.

“Apenas hay dos o tres técnicos en las instituciones que deben fiscalizar a más de mil empresas”, advierte Lora.

Los mataderos clandestinos

La situación se agrava aún más por el funcionamiento de mataderos clandestinos. Se calcula, según datos de la Alcaldía alteña, que en esa ciudad hay al menos 30 que operan sin autorización.

Estos centros faenan animales cerca del río Seque y vierten directamente la sangre y residuos a las aguas. “La sangre tiene un alto contenido de hierro y fósforo, y eso también contamina”, explica Pari.Secretario municipal de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos de la Alcaldía de El Alto, Gabriel Pari. Video: DK

Aunque los funcionarios municipales realizan operativos con apoyo de trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria y de la Gobernación de La Paz, los controles no son suficientes. “A veces los carniceros incluso han correteado a los inspectores con cuchillos”, denuncia el secretario. Agua del río Sek’e teñida por la sangre de los mataderos clandestinos. Foto: Henry Mamani Aguilar

Agua del río Sek’e teñida por la sangre de los mataderos clandestinos. Foto: Henry Mamani Aguilar Agua del río Sek’e contaminada con basura y sangre. Foto: Henry Mamani Aguilar

Agua del río Sek’e contaminada con basura y sangre. Foto: Henry Mamani Aguilar

Residuos hospitalarios

El problema no termina ahí. A Cohana también llegan residuos hospitalarios como jeringas, gasas y frascos. Aunque existe un sistema de recolección especializada, este no siempre se cumple. “Nosotros tenemos una recolección especial en centros de salud y hospitales, tanto públicos como privados. Contamos con una furgoneta que recoge estos residuos peligrosos y los deposita en celdas específicas dentro del relleno sanitario”, explica Pari. Sin embargo, reconoce que hay personas que botan estos desechos directamente al río.

La situación es confirmada por los comunarios: “Cuando llueve, vemos flotar jeringas y frascos. A veces los niños los recogen sin saber qué son”, relataron los pobladores cuando llegamos a las orillas de la bahía.

Lodos con residuos mineros, otro de los problemas

Otro de los contaminantes más difícil de controlar que llega a bahía Cohana es el proveniente de la minería ilegal.

En la zona de Milluni existen residuos de operaciones mineras anteriores, conocidos como pasivos ambientales, que generan drenaje ácido, es decir, agua con alta acidez y presencia de metales pesados.

“Solo en Milluni hay 1.700.000 metros cúbicos de pasivos mineros de la época de los 70”, advierte Lora. Estos residuos contienen hierro, zinc, sulfatos y cadmio (este último altamente cancerígeno) en niveles que superan entre cinco y 500 veces lo permitido por la normativa ambiental boliviana. Río contaminado por residuos mineros arrastra agua anaranjada. Foto: Daniel Rivera

Río contaminado por residuos mineros arrastra agua anaranjada. Foto: Daniel Rivera

Pari denuncia que el problema se agrava porque la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) “vierte” el lodo proveniente de dicha zona minera en la planta de tratamiento de agua potable ubicada en Alto Lima, conectada hídricamente con la zona de explotación de mineral.

Para potabilizar el agua, Epsas separa los residuos tóxicos cargados de metales pesados, que van a parar a la tierra. De esta manera, se forma un lodo altamente contaminante que en lugar de ser tratado en la planta de aguas residuales de Puchukollo, como lo establece el Plan Director de la Cuenca Katari, pero que ya no cuenta con la capacidad, termina en el sistema de alcantarillado y de ahí va a parar a la bahía de Cohana.

La planta de Puchukollo fue construida inicialmente en 1998, pero incluso antes de entrar en plena operación, su capacidad ya había sido superada por el rápido crecimiento urbano de El Alto. “Pensaron que iba a ser para unos 300.000 o 400.000 habitantes, pero nunca imaginaron que íbamos a superar el millón”, advirtió Pari. La PTAR Puchikollo. Foto: MMyA

La PTAR Puchikollo. Foto: MMyA

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua informa que actualmente se encuentran en fase de implementación otras cinco plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Tacachira (El Alto), Viacha, Laja, Pucarani y Achocalla. Las infraestructuras están çontempladas en el Plan Director de la Cuenca Katari y su objetivo es frenar la llegada de contaminantes al río y, en consecuencia, a la bahía de Cohana.

El director de Gestión de Cuencas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Daniel Rodríguez, explica que las obras aún están en ejecución y que se necesita al menos dos años para ver resultados concretos. “No es algo que se puede ver de un día al otro” afirma.

Pese a lo que indica Rodríguez, Saucedo aclara que varias plantas siguen en etapa de planificación o licitación desde 2017 lo que ha impedido ponerlas en marcha para tener resultados hasta la fecha. “No es solo poner una piedra fundamental y decir que está en licitación”, reclamó.

Los comunarios se sienten abandonados

"Recibimos toda la contaminación en cantón Cohana", afirma Néstor Sillero, mientras observa con resignación cómo los residuos arrastrados por el río Katari se acumulan en las orillas. Su preocupación es compartida por Ismael Sillero, quien asegura que durante la temporada de lluvias la situación empeora, ya que la basura generada en la urbe alteña llega directamente a las riberas y cultivos de Cohana.

“La lluvia arrastra pañales, escombros, basura de todo tipo. Nosotros intentamos limpiar entre las nueve comunidades, pero no damos abasto. No podemos pelear contra el agua”, lamenta Wismichu.

Dice que él y los comunarios se sienten completamente abandonados por las autoridades: “Del gobierno central y de las alcaldías no recibimos ayuda. Nos organizamos solos para defender nuestra salud y la de nuestros hijos”.

El presidente del cantón complementa: “Hasta el momento no ha habido nada, movimiento no hay, mejora no hay. Seguimos siendo contaminados en este lugar”, afirmó. También cuestiona el destino de los recursos destinados a la limpieza en la bahía Cohana y el trabajo las organizaciones no gubernamentales que llegaron al lugar para ofrecer acciones, pero sin cumplir.

“Han venido, han dicho que van a hacer limpieza, pero hasta el momento no se ha hecho nada”.

La importancia del conocimiento técnico y el apoyo institucional

Ante todo el panorama, es clave articular todos los esfuerzos con un enfoque entre lo tradicional y lo técnico. Ana Guadalupe Peres Cajías, investigadora del proyecto Comunidad, Resiliencia y Aprendizaje (CReA), resalta el rol del trabajo interinstitucional e intersectorial. Para ella, si esto no se impulsa “no se va a llegar a nada”.

Así, la clave es integrar las soluciones de los comunarios en planes más amplios con visión técnica y apoyo de los diversos niveles de gobierno y de instituciones. Resalta, sin embargo, que las iniciativas locales deben ser vistas como parte de la solución estructural y no como acciones menores.Ana Guadalupe Peres Cajías, investigadora del proyecto Comunidad, Resiliencia y Aprendizaje.

La experta en humedales Karina Gonzales, de la empresa Hydroecology —dedicada a la gestión del agua y el medioambiente—, coincide con Peres Cajías en la importancia de impulsar un enfoque complementario. De ahí que sugiere que el conocimiento ancestral sea llevado a contextos urbanos, donde el problema empieza. Así, la unión entre los saberes comunales y las soluciones técnicas no solo es posible, sino necesaria para lograr un impacto real.

Por eso Gonzales propone habilitar microhumedales en las ciudades, especialmente en El Alto, para reducir la carga contaminante desde el origen. Su propuesta no excluye el trabajo con plantas nativas, sino que amplía su uso más allá de las zonas rurales.

La visión integral también contempla atender el problema de la basura, bajo el concepto de que si se reduce la cantidad de residuos generados en las ciudades los resultados serán más óptimos y duraderos. Como señala Luis Saucedo: “No podemos esperar que el lago se cure sin cerrar el grifo”.

Martín Mendoza lo sabe. Está consciente de que si se mejora el tema de la basura generada en El Alto y los comunarios hacen su parte es posible que la situación cambie al menos un poco.

Mientras cuenta con nostalgia cómo sus padres le hablaban de los tiempos en que sus abuelos les enseñaron a cuidar el ganado, aprovechar el agua limpia de la bahía y a vivir de lo que daba la tierra el hedor que impregna el ambiente parece que se difumina, al menos por instantes, como señal de que es posible pensar en que la bahía vuelva a ser un lugar seguro y espejo cristalino que invitaba a imaginar un futuro optimista.

BD/DK/JA

Este reportaje fue elaborado como trabajo de titulación en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo regional La Paz

Estas son las otras notas de apoyo:

Cuenta regresiva para el lago Titicaca

El recojo y quema de la basura también contaminan en Cohana

La educación, una aliada para luchar contra la contaminación del lago Titicaca

La basura afecta la salud de los lugareños y del ganado de Cohana

La planta de Puchukollo no abastece y el agua no recibe el tratamiento óptimo

El éxodo forzado de los comunarios de Cohana a El Alto