En conmemoración a los 200 años de la fundación de Bolivia, Brújula Digital presenta su Especial Bicentenario que propone un recorrido plural por las múltiples capas que configuran la historia, la identidad y el porvenir del país. Son 17 ensayos que son publicados en este espacio.

Brújula Digital|14|08|25|

Cecilia Requena

La historia nos recuerda que el Centenario de la fundación de Bolivia estuvo marcado por la crisis, una de las constantes de nuestra historia. El Bicentenario de la fundación de Bolivia también nos encuentra en medio de crisis en la esfera económica, social, política, a las que hoy se añaden, además, múltiples y crecientes expresiones de las crisis ecológicas globales, nacionales y locales.

Las crisis ecológicas derivan, en gran medida, de una de las constantes más longevas y determinantes de nuestra realidad es la del patrón extractivista, instaurado desde tiempos coloniales, con la minería de la plata, que luego se reproduciría en el estaño, los hidrocarburos y, más recientemente, en la agropecuaria de commodities.

El extractivismo es una estructura económica y de inserción internacional, caracterizada por la explotación de recursos naturales no renovables[1] en grandes volúmenes y/o con significativos impactos ambientales, orientados principalmente hacia mercados globales de commodities, con escaso valor agregado (Gudynas, 2015:13).

Es conducente la constatación del Informe de Desarrollo Humano del PNUD: En Bolivia, el extractivismo es un patrón. Persiste más allá de los cambios pendulares en las ideas y formas que animan la gestión estatal que se han sucedido desde la Colonia. Es una impronta que nos ha definido no solo en términos económico sino sociopolíticos y ecológicos. “Bolivia ha cambiado varias veces de modelo pero nunca ha intentado transformar su patrón de desarrollo de manera sostenida[2]

Dado que sus resultados en el tiempo no suelen ser suficientes y son hasta contraproducentes para las legítimas aspiraciones del país, estamos en la obligación de proponernos, pese a las dificultades, la superación de este patrón por una economía diversificada, ambientalmente sostenible y socialmente justa.

Lejos de promover una matriz productiva más diversificada, industrializada, menos devastadora, con mayor valor agregado y generadora de empleos de calidad y de base ancha, la década de bonanza económica derivada de los altos precios de varias materias primas (2004-2014) profundizó la dependencia del país de la exportación de recursos naturales no renovables con escaso, o ningún, valor agregado. La frágil e incipiente industria nacional, que había tenido un repunte a fines de los años 90 e inicios de siglo, resultó, por su parte, perjudicada como consecuencia de los efectos adversos en la competitividad derivados de un tipo de cambio sobrevaluado.

El patrón extractivista implica incontenibles presiones sobre los recursos naturales, como el oro y la tierra. La débil institucionalidad estatal y hasta complicidad con la ilegalidad genera zonas de sacrificio y violencias múltiples. Además, los intereses y poderes económicos extractivistas suelen, como es obvio, perjudicar y sabotear intentos de regulación, reforzamiento de normativas de protección de derechos y control. Por el contrario sus demandas suelen ser la flexibilización de normas y de su aplicación.

Así, el extractivismo entorpece y hasta impide el desarrollo de alternativas productivas sostenibles que dependen de ecosistemas bien conservados y que suelen generar o reforzar tejidos sociales sanos, o constructivos. Es el caso de la gran variedad de bienes y servicios como el turismo sostenible, productos de sistemas agroecológicos (castaña, café, cacao), o ingresos canalizados por distintos mecanismos de finanzas sostenibles, a partir de servicios ambientales, como la estabilidad del régimen climático global, o el régimen hídrico regional, dependientes de la Amazonia en pie.

Son dignos de mención los otros costos, no contabilizados del extractivismo en las Cuentas Nacionales (dominadas por el PIB), difícilmente estimables, pese a su importancia crítica, como deforestación, incendios, sequías, inundaciones, contaminación de aguas, suelos, aire, con todos sus impactos socio-económicos de corto, mediano y largo plazo, incluyendo costos irreversibles e impagables.

Al mismo tiempo, la bonanza generada ha contribuido al fortalecimiento de una suerte de dependencia de orden más subjetivo (visión de país), que se expresa en políticas públicas orientadas a la continuidad y profundización del extractivismo, en vez de su superación. Hay consensos amplios muy difíciles de remontar que impiden la visualización colectiva de una estructura económica distinta. Los recursos naturales forman parte de los mitos, y traumas, más profundos y persistentes del país. El contexto del cambio climático, y de otras crisis ecológicas, aún no ha adquirido aún rol relevante en la determinación de las prioridades de “desarrollo” del país.

Por el contrario, ante la crisis la respuesta de actores políticos y económicos es flexibilización para más extractivismo: un círculo que de justifica a sí mismo tanto cuando los precios de commodities están altos, como cuando los precios están bajos. En esta lógica, no habría salida. Pero hay transiciones posibles.

Principales problemas ecológicos del país

Como consecuencia directa del extractivismo, Bolivia enfrenta crecientes y convergentes problemas ecológicos.

Los megaincendios, que son un fenómeno surgido en este siglo. Son una catástrofe de recurrencia anual. Son consecuencia de la voluntad de ampliar la frontera agropecuaria sin debidas normas ni controles efectivos contra la ilegalidad y contra accidentes, más probables en tiempos de Cambio Climático.

Causan impactos devastadores sobre poblaciones locales, especialmente comunidades indígenas y sobre el sector productivo agropecuario (que es, al mismo tiempo, parte de sus orígenes). Los efectos son de corto, mediano y largo plazo en todo el país, particularmente en ámbitos como la salud, dada la pésima calidad del aire que provoca por largos períodos de tiempo, así como en el ciclo hídrico, ya que los bosques y la vegetación, en general, son base de generación y regeneración de lluvias local y regionalmente.

Por su parte, la minería del oro, mal llamada cooperativista (porque incumple los principios básicos del cooperativismo), se encuentra fuera de control principalmente en la Cuenca Amazónica. Está causando un etnocidio vía envenenamiento por mercurio de pueblos indígenas, intoxicados por mantener tradiciones milenarias de alimentación, actualmente afectadas por la contaminación de la minería descontrolada del oro que otros practican, aguas arriba, sin que el Estado cumpla con sus deberes de defender derechos fundamentales y con el cumplimiento de Convenios como el de Minamata.

La ilegalidad en los circuitos del oro está conectada con otros circuitos de criminalidad como el narcotráfico y la trata y tráfico de personas. Las violencias múltiples en los territorios son cada vez más frecuentes. Incluyen amedrentamiento de pobladores locales, normalmente mujeres que defienden el agua, desplazamiento forzado, violencia armada (dinamitas y armas de fuego) y asesinatos. Esta es una realidad en plena expansión.

Como se puede apreciar en estos dos ejemplos, la problemática ambiental es siempre transversal. Es también el caso de otros problemas que, por falta de espacio, ya desarrollaré, como la erosión y hasta desertización de suelos. La pérdida significativa y, a menudo irreversible, de fuentes y volúmenes de agua en todo el país, así como su contaminación por minería, agropecuaria, industria y desechos sólidos y líquidos de poblaciones. La pérdida de biodiversidad y la reducción de poblaciones de especies por pérdida de hábitat, caza y tráfico de vida silvestre, entre otros. Por último, cabe mencionar los problemas del medio ambiente urbano, como contaminación de cursos de agua por falta de infraestructura saneamiento básico, la del aire por industrias y parque automotor sin debidos controles de emisiones tóxicas. La entre inexistente y pésima gestión de desechos sólidos en los municipios. La falta de áreas verdes. La contaminación acústica y visual.

Desafíos globales

Además de las constantes, el Bicentenario llega en medio de un tiempo marcado por desafíos adicionales que diferencian al siglo XXI de todo tiempo previo. Es el caso de los límites ecológicos traspasados global, nacional y localmente.

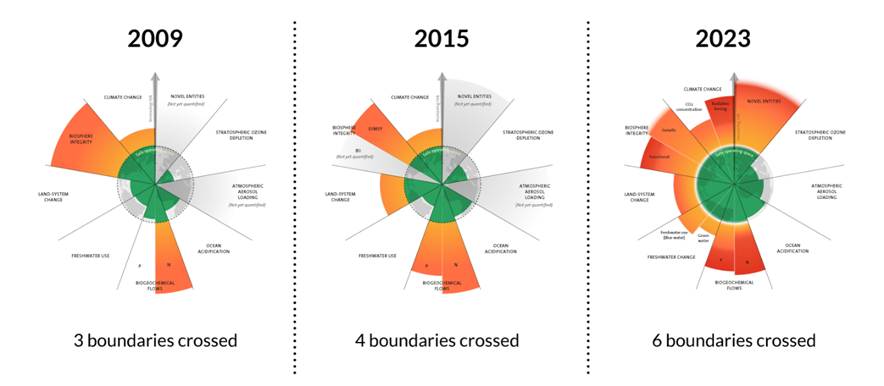

Límites planetarios

Fuente: Instituto de Resiliencia de Estocolmo, 2025

Una forma de evidenciar la enorme potencia desequilibrante, autodestructiva, que ha ejercido y sigue ejerciendo la especie humana es la constatación científica[3] de que seguimos, desequilibrando procesos planetarios que sostienen la trama de la vida. Nos hemos excedido en seis de los nueve que, traducidos a lenguaje común, se refieren a: Cambio Climático; agua disponibilidad, uso y contaminación; alteración de ecosistemas para producción; pérdida de especies/biodiversidad; contaminación por sustancias como plásticos y por las que derivan de actividades como la agropecuaria, nitratos y fosfatos.

No se trata solo del Cambio Climático. Todas estas crisis están conectadas y se refuerzan mutuamente poniendo en riesgo inminente a la humanidad y a la red de la vida tal cual la conocemos hoy.

Hitos de la historia: patrimonio que debemos actualizar

En medio del despliegue histórico del patrón extractivista, en Bolivia hubo ciudadanía y gobiernos que, aunque de modo intermitente e insuficiente, han realizado significativos esfuerzos por la sostenibilidad.

En la década de los 90, Bolivia no solo reflejó la tónica global marcada por la Cumbre de la Tierra, Río 1992, en Brasil (que aprobó Convenciones fundamentales en temas como Cambio Climático, Bosques y Biodiversidad), sino que abrió nuevas fronteras como la creación del primer “ministerio de desarrollo sostenible” del mundo, con la tarea de planificar el desarrollo con consideraciones ambientales ex ante y no solo ex post, como era y es común hasta hoy. Fuimos anfitriones de la Cumbre las Américas para el Desarrollo Sostenible. En esa década, el país se dotó de leyes determinantes hasta el presente, como la Ley de Medio Ambiente,1333; la Ley Forestal y la ley INRA. Se creó y consolidó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que fue enriquecido con áreas de enorme importancia, como el Parque Nacional Madidi (el más biodiverso del mundo), en el norte de La Paz y el Kaa Iya del Gran Chaco, en el sur de Santa Cruz, para proteger el bosque seco mejor conservado del mundo. Las presiones del negocio maderero y el cultivo de coca fueron las principales fuentes de conflicto en áreas protegidas.

Un segundo momento de avances normativos, aunque sin resultados verificables, se concretó en el texto de la Constitución Política del Estado (2009), con sus menciones a conceptos holísticos y con raíces indígenas, como la Madre Tierra y el Vivir Bien. Derivaron en normas como la ley de Derechos de la Madre Tierra (071) y la Ley Marco de la Madre Tierra para el Desarrollo Integral y el Vivir Bien (300). Esta última evidenciaba la salida a las contradicciones entre el discurso, el modelo y el patrón extractivista. Una vez más, se impuso el patrón extractivista, adaptándose al modelo estatista del MAS.

La coincidencia del superciclo de commodities (2004-2014) impulsó leyes sectoriales como la minera 1535/2014, que abrió las puertas a la devastación acelerada de ecosistemas y violación de derechos de pueblos indígenas, entre otros

Por su parte, las llamadas “leyes incendiarias” han promovido niveles récord de desmonte y deforestación con fines de ampliación de la frontera agropecuaria (ganadería monocultivos orientados fundamentalmente a la exportación), así como megaincendios forestales, fenómeno inexistente antes del siglo XXI. Bolivia ha llegado al punto de quemar más del 10% de su territorio nacional en 2024, casi 2 millones de hectáreas de bosques primarios. Sin duda, el Cambio Climático contribuye a esta situación, pero los impactos en el país están entre los peores del mundo. En 2024, tanto en términos per cápita, como en proporción a la superficie total del país y la de bosques, Bolivia ha sido el peor país del mundo en incendios y uno de los peores también en pérdida de bosque primario.

Alternativas: transiciones postextractivistas

Bolivia tiene notables oportunidades para la transformación productiva. Requiere de visión, consensos suficientes y liderazgos articuladores para iniciar yo reforzar transiciones hacia sistemas productivos post-extractivistas. Por razones de espacio, mencionaré cuatro ejemplos. El turismo y sus conexiones con la economía naranja (gastronomía, culturas, artesanías, arqueología, etc.) podría generar, hasta 2030, US$ 3mil millones anuales, así como empleo de base ancha e igualdad de género para unas 300mil personas. Se requiere fundamentalmente de decisiones administrativas correctas y viables[4].

Los alimentos de sistemas agro-ecológicos que producen alimentos para mercados de exportación de alto valor agregado e interesados en el respeto de derechos humanos y formas de producción ambientalmente sostenibles. Estos sistemas, como los agroforestales de Alto Beni y Palos Blancos, producen también alimentos para el mercado local y el autoconsumo. A menudo, son parte de la agricultura familiar campesina, importante actor de la alimentación del país pese a las pésimas condiciones en que desarrollan su trabajo.

La transición energética a hacia las renovables que es una necesidad imperiosa, ante el fracaso de la política hidrocarburífera vigente. Bolivia tiene notables condiciones para la energía solar, eólica, así como para la hídrica de caída y pequeña escala. Los precios de la infraestructura en baja constante, los tiempos de emplazamiento y las posibilidades de sistemas descentralizados han creado oportunidades notables, que deben ser aprovechadas también para cumplir con nuestros compromisos internacionales, aprovechando de sus oportunidades del acceso a finanzas sostenibles transparentes y seguras que nos permitan poner en valor bosques y otros ecosistemas, dando opciones de ingresos que pongan freno a la devastación financiada por el sistema financiero internacional y por capitales oscuros.

Poner la vista en el futuro sostenible para superar devastadoras herencias debe ser nuestro mejor homenaje y aporte a Bolivia en su Bicentenario y después.

[1] O bien recursos naturales renovables convertidos en no renovables por sobreexplotación, como la fertilidad inicial de suelos tras el desmonte.

[2] Informe Temático sobre Desarrollo Humano del PNUD. La economía más allá del gas: 2005, Sinopsis

[3] Centro de Resiliencia de Estocolmo. Planetaryboundaries The evolution of the planetaryboundaries framework: Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University. Based on Richardson et al.

[4] Proyecciones trabajadas por la economista Lykke Andersen por encargo de la Mesa Ejecutiva de Turismo, que reúne a 16 organizaciones del sector privado y académico.