Aunque no volví a verla después, pues sus caminos la llevaron a Cochabamba y a mí a otras partes, guardo un grato recuerdo de Georgette —y de Edgar Camacho Omiste— que se remonta a 2004 o 2005, cuando coincidimos en Brasilia durante un año o más. Edgar estaba allí como embajador, mientras mi hermano Pedro era ministro consejero en la embajada. Poco después ganaría las elecciones Evo Morales y comenzarían los veinte años de corrupción y de deterioro acumulado en Bolivia.

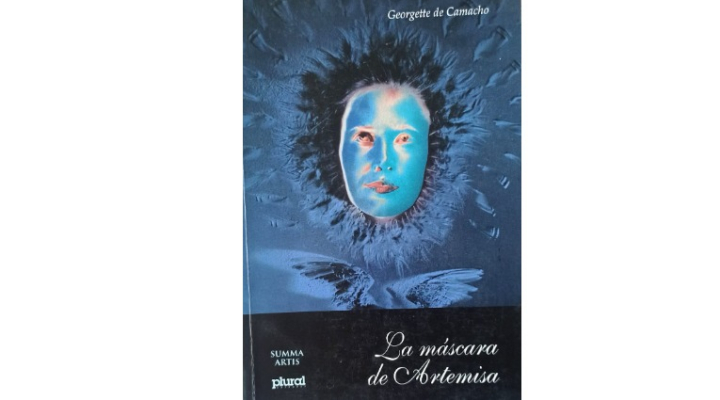

Georgette Canedo de Camacho falleció el domingo 13 de julio, en Cochabamba, a los 85 años de edad. Era escritora, con estudios de literatura y lingüística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue miembro de la Academia Boliviana de la Lengua, directora de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y fundadora en 1987 del Centro de Cultura Summa Artis. Su obra literaria incluye La máscara de Artemisa (2003) y la novela Tan solo en su agonía.

El 10 de agosto de 2005, hace ya 20 años, publiqué un comentario sobre su obra La máscara de Artemisa. Es el momento de volverlo a publicar en homenaje a su trayectoria literaria.

---

Uno no puede sino abordar con curiosidad la obra de Georgette Canedo de Camacho, La Máscara de Artemisa (Plural, 2003), que transcurre en Bolivia durante los meses previos a la Revolución Nacional del 9 de Abril de 1952. Al fin y al cabo es escueta la narrativa sobre ese periodo, pero más aún, aquella que reconstruye la manera de pensar y de vivir de las familias feudales de la época.

Es sabido que la novela hace la sociología de la historia. A través de personajes ficticios o inspirados en personajes reales, se reconstruye el tejido de las relaciones humanas que generalmente queda ausente de los textos de historia. La novela es, en ese sentido, testimonial, aunque se escriba 50 años más tarde, porque refresca la memoria, recuerda la vida y el pensamiento de quienes no llegarán a ingresar en las páginas de la historia oficial. Los libros de historia, a pesar de nuevas tendencias y enfoques, siguen siendo una sucesión de personajes que hacen y dicen cosas que los hacen famosos. Detrás de ellos, como comparsa, el resto de los mortales, cuyo protagonismo es muchas veces escatimado.

El rasgo más interesante de la novela poética de Georgette de Camacho es que la voz del relato la lleva Diana, una joven adolescente que vive en un mundo de referentes literarios que para ella es más real que la realidad que la rodea. A través del cristal poético y a veces saturadamente libresco de Diana, vivimos los últimos meses de armonía y tranquilidad de la familia Daneri del Castillo, dueña de la mejor casa de la ciudad (que suponemos es Cochabamba) “construida por los Marqueses de Arándula”, y de la finca “La Asunta”, donde suelen pasar largos periodos, como el que cubre la novela. Periodos de varios meses, que en este caso abarca las festividades de San Juan (24 de junio) y las de Carnaval (fines de febrero), además del estallido político de abril de 1952. Casi un año, entonces, en un espacio feudal que parece flotando en un limbo, fuera del tiempo, al menos según los ojos de Diana, la inquieta adolescente.

La familia Daneri del Castillo vive con el confort de una familia europea, mejor dicho, de una familia europea acomodada, ya que la vida de los europeos de clase media en esos años distaba de ser apetecible. Los privilegios parecen garantizados pues la familia, como otras familias feudales de esos años, es parte de los círculos de influencia. A “La Asunta” llegan de visita autoridades civiles y religiosas cuya presencia subraya el rol central de las familias adineradas de la época y la compleja trama de relaciones con el poder político y religioso.

La vida de Diana está marcada por eventos sociales familiares. Las prolongadas vacaciones llevan a la familia a “La Asunta” con dos camiones cargados de víveres, e incluso un piano. Los Daneri del Castillo tienen a su disposición innumerables “pongos”, empleados de hacienda, que se ocupan de todos los menesteres que garantizan el confort y la armonía de sus amos. Hay, como en toda relación feudal, cierto paternalismo de los amos hacia los vasallos. Las relaciones se tejen con rasgos de intimidad al paso de los años, pero los peones y los indios ocupan el lugar que tienen asignado desde que nacieron. Diana, dotada de una curiosidad inmensa, ve todo esto con absoluta naturalidad, pues es el único mundo que conoce. Sus otros referentes, aparte de los literarios, son las ciudades europeas que ha visitado (“¡Oh Niza!, ¡Oh Cannes!, ¡Oh Lido!”). Vive el racismo que la circunda con la normalidad de quien no ha conocido otra cosa. Se permite comentar, por ejemplo, sobre “un nativo ascendido a la categoría de mayordomo”.

Pero en algún rincón de la imaginación soñadora de Diana hay sensibilidad social, pues se extraña que se quiera castigar a las indias que se llevan entre los senos el cabello de las mazorcas de maíz, o que las mujeres tengan siempre que asumir un rol de “mujer de barro, sin cerebro”. La autora de la novela nos hace cómplices de ese incipiente cuestionamiento interior de Diana, con una cita de Franz Fanon en uno de los primeros capítulos.

El título de la novela es sugerente. ¿Qué tiene que ver Artemisa con la sublevación de cientos de miles de indígenas y obreros cansados de siglos de explotación e injusticia? Por una parte, lo obvio: Artemisa, la diosa lunar, es Diana la Cazadora, la soñadora que narra esta historia, pero además el juego de nombres intercambiables nos remite a una constante de la novela, y es la inclinación de Diana a cubrirse con la máscara de los sueños que le permite ingresar a una dimensión menos angustiosa que la que a veces percibe a su alrededor. Así, Diana-Artemisa mira la realidad familiar siempre a la luz de sus referentes históricos y literarios. Si un personaje se llama Fausto, Diana evoca a Goethe, si otro se llama Rodolfo piensa en Rodolfo Valentino, y si otro se llama René, ella lo asocia a René Descartes. Diana mira la realidad detrás de un espejo a través del cual ella, solamente ella, puede transitar.

La sonoridad de los nombres, la hace evocar acciones y deseos. Así, su padre Omar es para ella O-mar, y su bella tía Amanda es, obviamente, Aman-da. Son motivaciones esenciales las que encuentra al desmenuzar las palabras. Ambos personales, además, son centrales: en la medida en que Diana intuye los vientos de cambio social, también adivina las transgresiones que ocurren en esa familia que aparentemente vive una gran armonía.

Georgette de Camacho tiene la habilidad describir el mundo de Diana sin abundar en juicios de valor, apenas algunas pistas que va sembrando para indicar que aquello no puede durar, que se avecinan cambios. Lo hace, además, cada vez con descripciones de muy cuidada calidad poética, incluso para referirse a las cosas que menos se prestan a ello, como una maestranza. Detrás de las puertas de los lugares inaccesibles, Diana (la cazadora de impresiones) imagina historias que construye como edificios sobre la realidad que la circunda. Vive, sin duda, una dualidad entre el confort artificial de la vida feudal, y el presentimiento o la certeza de que algo va a cambiar dramáticamente en su vida. Cuando se produce la revolución y su realidad ficticia se derrumba como un castillo de naipes, la adolescente no está preparada: “Yo no sé si abrir o cerrar los ojos…” dice el personaje. La incertidumbre la agobia: “Presiento que vamos perdiendo el futuro”. Ella misma sospecha que vivía en un limbo artificialmente apacible y armonioso: “¿Será que la magia del mundo en que vivíamos ha sido rota?…”

Quizás el descubrimiento más interesante que puede hacer el lector es algo que no se ofrece en una lectura de primer nivel: no hay una sino dos voces que narran esta historia, dos voces trenzadas en una misma perspectiva, pero con muchos años de por medio. En efecto, la voz de Diana adolescente no es la única que lleva adelante el relato. Su voz se entrelaza con frecuencia con su propia voz adulta, como si la Diana-Artemisa adulta revisara varias décadas más tarde sus sentimientos e impresiones de adolescente. Esto se pone en evidencia en varios momentos del relato y en la abundancia de citas literarias de Diana, algunas de las cuales no corresponden a la época narrada, previa a abril de 1952. Por ejemplo, las referencias a Yo el supremo (1974) de Roa Bastos, y a El Siglo de las Luces (1962) de Carpentier son una pista para descubrir las dos voces, amén de otros momentos que indican dos tiempos de narración íntimamente entrelazados. La descripción de la llegada de la tía Amanda a “La Asunta”, por ejemplo, no corresponde a la voz adolescente sino a la Diana adulta: “… su generoso cuerpo, tangible, estremecido, semejante a una barca en la cual se puede bogar, días y noches enteras…”

De esa trenza narrativa a dos voces crece esta obra de Georgette de Camacho, y no termina con una nota absolutamente triste, sino con algo de sarcasmo y humor negro, en medio de esa realidad social convulsionada y de ese periodo histórico determinante. Pero descubrir ese final, y todo el libro, es tarea de los lectores.

@AlfonsoGumucio es escritor y cineasta