Brújula Digital|14|04|25|

Rossana Barragán

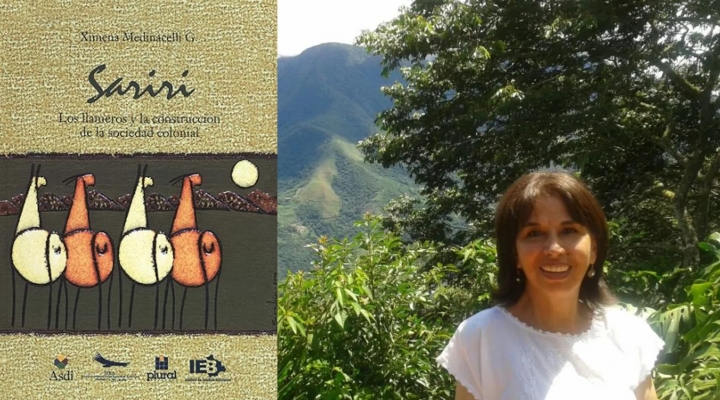

En uno de sus trabajos más importantes, “Sariri, los llameros y la construcción de la sociedad colonial”, Ximena Medinacelli escribió: “Los pastores están aquí. Atraviesan de cuando en cuando las ciudades andinas, pero nosotros pasamos de largo, como si su presencia fuera ajena. Y es que estamos viviendo un cambio: formas de vida que duraron siglos, quizá milenos, van desapareciendo. Es nuestro propósito acercarnos a (…) este proceso a partir del contacto de la sociedad andina con la europea. Es un testimonio del pastoralismo andino en un momento de profundas transformaciones, no como algo raro e inusual, sino más bien como algo global en sus consecuencias. Es decir, reconstruimos un sistema de vida que tuvo un rol de primer orden en la creación de la sociedad andino-colonial y, por ello, en la creación del presente”.

Ximena, cuyo reciente fallecimiento causó honda impresión en diversos círculos de la sociedad boliviana, se interesaba así por lo visible, por lo presente y sin embargo ignorado; por testimonios que hablaban de otras épocas, por reconstruir sistemas da vida. Hoy es preciso recordarla para fijar la memoria, para tenerla por siempre. Y el mejor camino es recorrer con ella algunos de sus trabajos que con pincelazos no solo recuperan sus huellas sino que, más importante aún, nos permiten acercarnos a ella.

La conocí tardíamente. Ella había terminado su tesis de licenciatura el año 1986, que titulaba “Comunarios y yanaconas, Resistencia pacífica de los indios de Omasuyos” en el siglo XIX, que fue dirigida por Silvia Rivera.

Tres años después, en 1989, publicó un libro que fue una contribución muy valiosa, “Alterando la rutina: mujeres en la ciudades de Bolivia, 1920-1930” que se inscribía un contexto de producción muy rico, poblado por mujeres. Se había publicado en 1987 “Polleras Libertarias. Federación Obrera femenina, 1927-1965” y en 1988, Zulema Lehm y Silvia Rivera acabaron su trabajo sobre “Los artesanos libertarios y la ética del trabajo”.

Ximena se refirió a las “mujeres”, así, en plural. Acercarse a un “ser mujer” abstracto, dijo, era imposible para la realidad boliviana. Diferenció por lo menos dos grupos muy distintos: mujeres emparentadas con la oligarquía y mujeres que eran la versión femenina de los mestizos y artesanos de las ciudades, las cholas. Esta diferenciación imponía una aproximación histórica y metodológica distinta para cada grupo. Al grupo de clase alta se aproximó a través de sus publicaciones: poniendo sobre el tapete un sinnúmero de colecciones de revistas que revisó en la Biblioteca de la Universidad Mayor como Feminiflor de Oruro, articulada a una red de otras revistas en varios departamentos como “Eco Femenino”, “Venas de Plata de Potosí”, o “Reflejos y Anhelos” de Cochabamba. En uno de los capítulos más interesantes revivió el encuentro de la Convención Femenina de 1929 donde confluyeron ambos grupos: las del Ateneo con reivindicaciones del voto y cambios en las leyes mientras que las mujeres trabajadoras sindicalizadas luchaban por las 8 horas y la construcción de mercados.

La historiadora provenía de una familia numerosa y muy unida, de una madre muy fuerte, a quien yo miraba con sincera admiración mientras se realizaba, hace un tiempo, el homenaje a un padre que se había ido muy joven. Tal vez, desde esas recónditas experiencias, era feliz trabajando con sus compañeras de camino: con Silvia Arze compartió muchísimo, el “ñawpa pacha”, desentrañar la invasión española, pasiones por el mundo prehispánico y por la etnohistoria; y junto a Magdalena Cajías, sobre las mujeres en rebelión, uno de los primeros trabajos sobre este tema en esas décadas; sobre el “Aldeano” con Ana María Lema que describió y analizó Bolivia en 1830; sobre archivos y documentos sobre pueblos indígenas en 1994 con Silvia, Seemin Qayum y yo misma; con Pilar Mendieta y con María Luisa Soux, con quienes recorrió sus estudios de doctorado con hijos que aguardaban viajes y largas estadías fuera. Pero siguió trabajando con colegas y amigas más jóvenes, con Carolina Loureiro o con Pilar Lima.

Otro de sus trabajos, para mí uno de los más bellos, fue la corta pero impresionante investigación que se publicó con el nombre de “Imágenes y presagios. El escudo de los Ayaviri, mallkus de Charcas” (publicado por la pionera HISBOL). Es y fue impactante porque Ximena Medinaceli y Silvia Arze encontraron una descripción de fines del siglo XVI increíblemente detallada de un escudo heráldico, pero no encontraron su imagen, ni ninguna representación que les diera pistas. Pues ellas reconstruyeron ese escudo. Partieron de una descripción como “un escudo con cuatro cuadros que en uno de ellos (…) está una cabeza de indio cortada por la mitad (…) y en el otro cuadro un pájaro de colores verde, amarillo, y colorado encendido (…) y en el otro un león (…) y encima de este un inca pintado”.

Pero había que descubrir colores, qué pájaro podía ser iniciando así un largo recorrido en objetos arqueológicos, en textiles, en unkus ajedrezados. Y así lo dibujaron, para luego leerlo e interpretarlo en todos sus significados. La parte “Dibujando” es un deslumbrante y cuidadoso recorrido que permitió imaginar y dibujar el escudo de los más importante mallkus de Charcas.

Fue impulsora decidida de la Coordinadora de Historia, de la apuesta colectiva, de los libros en varios tomo de “Bolivia, su historia”, y recientemente del libro “Historia de Bolivia”.

Ximena partió y quiero imaginarla mirando el horizonte de Carangas que tanto amaba, que la hicieron vivir tierra de pastores, qatus de metales, llameros en una sociedad de mercado, por innumerables rutas de vírgenes, de ceques y caminos por transitar; por espacios y territorios que dialogaban con los dioses. La tapa de su libro, que ella eligió con mucho cuidado, es también otro testimonio de ella y de su vida.

Rossana Barragán es historiadora.