Los revolucionarios que se alzaron en La Plata y en La Paz en 1809 y a lo largo del territorio de la América en la segunda década del siglo XIX se preocuparon por contar con al menos una imprenta. La consideraban tan importante como los pertrechos para cargar los cañones o las balas para los fusiles, los mosquetes y los trabucos.

Brújula Digital|06|08|25|

Lupe Cajías

¿Cuál fue la mayor diferencia entre las sublevaciones de indios que se extendieron por las tierras altas entre 1778 y 1783 y los alzamientos criollos que desde 1809 a 1825 transformaron el ordenamiento jurídico de la Audiencia de Charcas?

Los caudillos indígenas no tenían imprentas. Algunos pasquines con circulación restringida y las declaraciones en los procesos punitivos no alcanzan para perpetuar sus ideas, sus objetivos y sus acciones. Ellos no escribieron su historia, ni siquiera pronunciaron las frases que se les atribuyen.

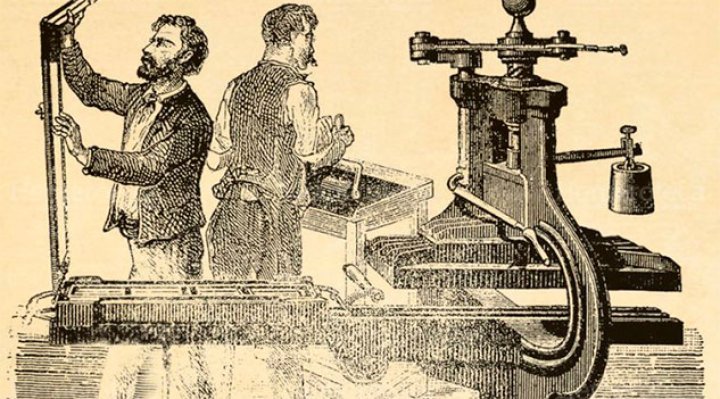

Los revolucionarios que se alzaron en La Plata y en La Paz en 1809 y a lo largo del territorio de la América en la segunda década del siglo XIX se preocuparon por contar con al menos una imprenta. La consideraban tan importante como los pertrechos para cargar los cañones o las balas para los fusiles, los mosquetes y los trabucos.

La imprenta llegó al virreinato de Perú en 1583 y a la Audiencia de Carchas, a July, en 1600. La imprenta había transformado el alcance de un texto escrito o iluminado desde el privilegio de algunos lectores hasta la potencial llegada a las masas. Era la herramienta imprescindible para contar historias, para redactar sueños y también para propagandizar ideas y creencias.

Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, los doctores de la Academia Carolina, los guerrilleros, los comandantes sabían que era trascendental acompañar su lucha con noticias, proclamas, decretos, gacetas. Así lo describe el periodista historiador Juan José Toro, con maestría, para introducir esta recopilación de las portadas de los principales hechos que sucedieron en el actual territorio boliviano durante dos siglos.

Esos pliegos eran políticos, lejos del formato de crónica que tuvo el considerado primer periodista y literato potosino en las postrimerías de la colonia, Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela en su inigualable narración sobre la Villa Imperial de Potosí.

Muchos años antes, en la Francia revoltosa de 1789, Jean Paul Marat había dejado su próspera carrera como médico para dedicarse por completo al periodismo. Él estaba convencido que la imprenta era más importante que la guillotina para consolidar la Revolución. Primero publicó el “Monitor patriótico” que luego cambió de nombre como “El amigo del pueblo”.

De tendencia jacobina, ejerció un periodismo apasionado, a veces con excesos en sus escritos. Fue encarcelado en más de una ocasión. Murió asesinado por una joven en una bañera mientras escribía una de sus notas, escena consagrada en 1793 en un cuadro de Jacques Louis David y en decenas de obras de teatro.

Sobre su experiencia como periodista se ha escrito mucho. Sus biógrafos no logran encasillarlo, pero coinciden en retratarlo como el prototipo mundial del periodista revolucionario. En algo están todos de acuerdo, Marat amaba profundamente los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, esas utopías que influyeron decididamente en quienes combatieron en América contra el imperialismo europeo.

Su vida es un espejo cóncavo de decenas de periodistas anónimos en todo el mundo y también en Bolivia. El periodismo es esencialmente político; defiende ideas, ataca al adversario, enfrenta la censura, denuncia las injusticias, advierte los errores de los gobernantes, difunde el civismo, da la cara, quiere ejercer de juez, devela los hechos, esconde asuntos, vive, muere.

Al periodista le tocará la gloria y el aplauso, la lisonja, la complicidad con el poder, la cárcel, la persecución, el asesinato.

El lector encontrará en estas portadas de los principales periódicos publicados en el país durante doscientos años (además de pasquines y títulos como antecesores) una constante batalla por defender o rescatar esa libertad por la que habían luchado los gestores del 6 de agosto de 1825.

Las portadas acá reproducidas son como un coro griego amplificado. Así se entiende por qué el periodismo boliviano es parte del poder y del contrapoder. Da la palabra al otro y a la vez es el testigo anónimo y permanente de la sucesión de los hechos que conmueven a la humanidad. Es un autor ciudadano, omnipresente, imperecedero. Sin nombre y con todos los nombres.

Éste es, sin duda, uno de los libros de historia más originales de los publicados para conmemorar el Bicentenario de la fundación de la República de Bolivia. Fernando Suárez, Juan José Toro, Raykha Flores, Oscar Díaz, bajo la iniciativa de Marco Dipp, director de Correo del Sur, han logrado un precioso resultado.

Es imprescindible destacar el respaldo del Bando del Crédito para lograr una publicación digna de semejante aniversario. Mantener la memoria colectiva es el mejor camino para preservar el ejercicio pleno de la ciudadanía.

En las diferentes etapas que han guiado el trabajo de los editores, existen líneas transversales:

-El poder político, desde el gobernante, el aspirante, el gobernado, los caudillos, los iletrados, los demócratas, los conservadores, los liberales, los nacionalistas, los militares, los sindicatos, los movimientos sociales; los que vencieron y los derrotados

-El poder económico, desde las dificultades al inicio de la república, la presencia de los minerales y de los recursos naturales como privilegio y como maldición, las industrias, las artesanías, las devaluaciones, la falta de divisas, los entusiasmos, las hambrunas

-La sociedad civil con todas sus manifestaciones, ilusiones y combates permanentes a lo largo de estos dos siglos y también como gestora de artes plásticas, de historietas gráficas, caricaturas, de poemas, de narraciones, de construcciones urbanas y rurales.

El consultor atento comprenderá cómo Bolivia comenzó con una intensa pasión republicana en las primerias líneas de “El Telégrafo” o “El Cóndor”. Después aparece la prensa de los presidentes, de los planes de gobierno y de las turbulencias. Los periódicos, aún aquellos de breve existencia, recuerdan las dificultades internas y externas que enfrentaba el país.

Los periódicos del inicio del siglo XX, en sus titulares y en sus pertenencias, son el espejo del poder de la minería, sobre todo del estaño. Los principales medios en La Paz, Oruro, Cochabamba estaban relacionados con Simón I. Patiño y con la familia Aramayo de Chichas.

Casi simultáneamente aparecieron los matutinos contestatarios al statu quo como voceros del nacionalismo, del socialismo, del anarquismo o la prensa confesional alentada desde el Vaticano.

En casi todos los rincones de la patria, algún esforzado imprimía gacetas, “ecos”, diarios, semanarios o eventuales hojitas informativas, desde Baures hasta Tupiza -la región amante de la imprenta-, y desde Santa Cruz de la Sierra hasta La Paz. Esta ciudad y Sucre, como sedes del poder central, fueron las que aportaron más iniciativas periodísticas.

El periodismo se desarrolló en Bolivia en un marco legal específico desde la primera Constitución de 1826 hasta la última de 2009 y tuvo normas detalladas para preservar y limitar la libertad de pensamiento y de prensa, aspecto que es desarrollado en la introducción de esta obra.

Además, Bolivia es signataria de las principales convenciones internacionales, continentales y regionales en materia de derechos humanos, específicamente el derecho a la libertad de expresión: la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de los Estados Americanos (1966) y sus sucesivos protocolos, ratificados por Bolivia desde 1976; la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana y otras iniciativas continentales a lo largo del siglo XXI.

Bolivia firmó la Declaración de Chapultepec (México, 1994). Está signada por presidentes, personalidades latinoamericanas y centenares de periodistas.

Sostiene: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.

Este 2025 se conmemoró el Centenario de la Ley de Imprenta, promulgada hace un siglo después de diferentes versiones que datan de 1834, 1861, 1913, 1917 que establecieron un fuero especial para los periodistas a través del tratamiento de jurados ciudadanos para los presuntos delitos de imprenta. El secreto de la fuente está protegido en Bolivia.

Esta obra muestra la importancia del periodismo impreso. La aparición de la radio a finales de los años 20 del siglo pasado; la inauguración de los telenoticiarios en la década de los sesenta y la televisión privada en los ochenta; la llegada del internet y la irrupción de las nuevas tecnologías y de las redes sociales influyeron en los formatos para difundir noticias, sobre todo en la inmediatez. Las encuestas demuestran que el público se informa más por esos medios que no demandan atención ni nuevas inversiones.

Sin embargo, nada reemplaza a un impreso, al papel.

Hace algunos años, los especialistas creían que las voces en las nubes del ciberespacio volverían obsoletos a los libros y a las bibliotecas. En cambio, la realidad demostró lo contrario. Los textos impresos son los más confiables, los más auténticos, los más duraderos.

Así también, ningún otro formato va a reemplazar al periódico como el cofre más seguro para preservar la memoria de una nación, de una colectividad.

Por ello esta es una obra de colección, útil para el escolar, para el universitario, para el investigador, para el curioso que quiere aprender historia de Bolivia de una forma amable y novedosa. La invitación es para todos.

Lupe Cajías es periodista e historiadora. Prólogo para el libro sobre las portadas de la prensa de 200 años, Correo del Sur, Banco de Crédito, marzo de 2025.