En conmemoración a los 200 años de la fundación de Bolivia, Brújula Digital presenta su Especial Bicentenario que propone un recorrido plural por las múltiples capas que configuran la historia, la identidad y el porvenir del país. Son 17 ensayos que son publicados en este espacio.

Brújula Digital|17|08|25|

Robert Brockmann

Cuando nació la República moderna, nació también otra cosa: la necesidad de la palabra pública. De ahí que, en países como Francia o Estados Unidos, las primeras repúblicas modernas, la prensa se haya hallado en el origen del Estado.

La independencia de Estados Unidos fue impulsada por panfletos, boletines y artículos que defendían la libertad con palabras incendiarias. Los Federalist Papers (1787-1788) fueron más que artículos: fueron el embrión del pacto republicano, los insumos para su primera Constitución, la más duradera del mundo. En Francia, los panfletos L’Ami du Peuple o Le Père Duchesne durante la década entre 1789 y 1799 fueron medios de movilización política, llamaban a la deslegitimación del rey y crearon una identidad nacional revolucionaria. En otras palabras, alimentaron la revolución.

Más cerca en el tiempo y la distancia, en México se publicó el primer periódico insurgente de la América hispana, El Despertador Americano (1810), al servicio de la causa independentista, mientras que en Argentina, el mismo año, el potosino Mariano Moreno, fundó La Gaceta de Buenos Aires, el órgano de expresión de la primera Junta, que promovía la ruptura con España.

En Nueva Granada, esto es, las futuras Colombia y Venezuela, hubo El Colombiano y El Patriota de Venezuela (1810 y 1811 respectivamente), que difundieron ideas republicanas y antimonárquicas.

En el entonces pequeño y marginal Chile, se fundó el primer periódico en 1812, La Aurora de Chile, una publicación en clave del movimiento patriota que exhortaba al pueblo chileno a romper con la Corona y difundía ideas de la Ilustración.

Toda esta prensa no sólo narraba los hechos, sino que intentaba construir un consenso nacional en torno a un nuevo orden.

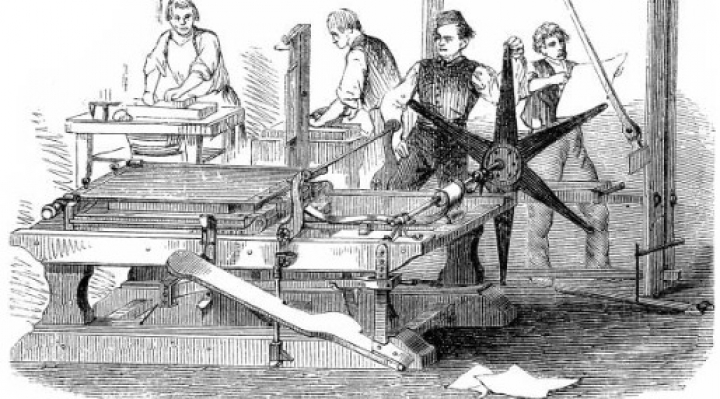

En cambio, Bolivia llegó tarde a esa conversación pública: la imprenta llegó en 1825, después de proclamada la independencia.

Bolivia entonces, nació sin periódicos que apuntaran a la independencia. Eso nos marca y nos diferencia. Cuando los periódicos comenzaron a circular, la república ya existía. No hubo en Bolivia una prensa que preparara, justificara o acompañara el proyecto nacional. La palabra impresa no fue partera de la nación, sino su producto tardío. Y al parecer, cuando la prensa no acompaña la fundación, se vuelve sospechosa. Y nuestra historia es, en gran parte, la historia de esa sospecha.

Por otro lado, ¿qué rol podrían haber jugado en el Alto Perú unos periódicos como los mencionados? En 1825, Bolivia era un país desarticulado, montañoso, despoblado, con vastas regiones bajo dominio indígena o apenas conectadas entre sí. El Estado apenas nacía y el analfabetismo era abrumador: aunque no hay cifras exactas, estudios históricos estiman que entre el 90 y el 95 % de la población era analfabeta. Entonces, en un país sin lectores, sin redes de distribución, sin capital editorial y con una población mayoritariamente indígena excluida del idioma impreso, ¿qué papel podían haber tenido los periódicos en la construcción del Estado o la movilización de ideas?

El gran intento por sistematizar el rol de la prensa boliviana en el siglo XIX lo encontramos en el ensayo Nacionalismo y coloniaje de Carlos Montenegro, escrito en 1943. Es un texto monumental, denso, inteligente, escrito con furia ideológica y con notable talento polémico. Montenegro –periodista, abogado, ideólogo de la Revolución Nacional de 1952– no era un liberal, sino un revolucionario nacionalista del siglo XX, enemigo del capitalismo, de la oligarquía, del imperialismo y de la prensa tradicional.

Su tesis central es que durante el siglo XIX la prensa boliviana no fue un contrapoder, sino un eco de los poderosos. No fue instrumento de ciudadanía, sino de dominación. No construyó república, sino que prolongó la colonia. Para él, los periódicos del siglo XIX fueron siempre serviles a las élites terratenientes, a la rosca minera, a la iglesia y a los intereses extranjeros.

Es una visión provocadora, aguda y tentadora, pero que exige crítica. ¿Qué periódico del siglo XIX en América Latina habría satisfecho las exigencias de Montenegro? ¿La Gazeta de Buenos Aires, órgano de una revolución burguesa? ¿El Siglo XIX mexicano, dirigido por liberales ilustrados? ¿La Aurora de Chile, con su énfasis cristiano y civilizatorio? Ninguno, porque todos eran liberales y Montenegro detestaba al liberalismo. Su crítica no es tanto a la prensa como institución, sino al modelo republicano que ella sostenía.

Pero desde un punto de vista liberal, la historia del periodismo boliviano ofrece otra lectura. A pesar de su tardío nacimiento, de sus limitaciones estructurales, de su precariedad tecnológica, la prensa boliviana –en momentos clave– sí construyó nación, sí defendió valores republicanos, sí representó a una ciudadanía plural.

En el siglo XX e inicios del XXI, hubo periódicos que fueron más que empresas: fueron instituciones cívicas, verdaderas casas de conversación nacional.

Porque hay otra historia. Y es la de los buenos periódicos, los que sí contribuyeron a forjar identidad, ciudadanía, institucionalidad, pensamiento. No desde trincheras ideológicas, sino desde el pluralismo, la independencia y el coraje editorial.

Ahí están El Diario, fundado en 1904, que fue durante décadas el diario de referencia del país. Presencia, órgano de pensamiento católico progresista, riguroso y dialogante. Última Hora, atrevido e innovador. Los Tiempos y El Deber, voces regionales sólidas y lúcidas con visión nacional.

La primera La Razón, de Carlos Víctor Aramayo, de filiación liberal. Y mucho después, La Razón, otra, refundada por Jorge Canelas en 1990, que hasta mediados de los 2000 fue el periódico de referencia nacional: informado, sobrio, inteligente.

Su heredero espiritual fue Página Siete, que pese a su corta vida, fue un oasis de libertad editorial. Y no olvidemos los quincenarios Pulso (fundado también por Canelas) y Crónica y Buen Gobierno, de José Antonio Quiroga: ambos ofrecieron análisis de lujo, reflexión profunda, pensamiento complejo. Eran revistas exigentes, profundas, pensadas para un lector que quería pensar. Fueron un lujo intelectual. Durante la llamada “democracia pactada” (1985–2005), Bolivia vivió un período de prensa de alto nivel, una era dorada de los periódicos. ¿Le hubieran gustado a Montenegro? Probablemente no.

Es en ese momento donde puede decirse, sin exageración, como dijo alguna vez Arthur Miller, que “un buen periódico es una nación hablándose a sí misma.” Y por un tiempo, Bolivia dialogó. Pero la desaparición de tantos diarios marca, también, el ocaso de una época.

Hoy, salvo contadas excepciones digitales, la calidad, la profundidad y la libertad se han reducido. Después de veinte años de gobiernos hostiles a la prensa, estamos cruzando un umbral: el del oscurantismo comunicacional. Ya no hay censura directa, sino asfixia sutil, lenta e intencional: reducción de pautas publicitarias, amenazas judiciales y fiscales que, apuntan como mínimo a la autocensura. Se persigue, se desprestigia, se empobrece. Y muchos medios, acorralados, han bajado la cabeza… o desaparecido.

Montenegro desconfiaba de la prensa. Zavaleta decía que el Estado define lo visible, lo pensable. Sergio Almaraz acusaba a los medios de ser “profesionales del silencio”. Fernando Mayorga habla de una prensa que oscila entre la subordinación interesada y la confrontación instrumental. Pero, ¿qué alternativa habrían ofrecido? Claramente, el periódico gubernamental Patria Nueva –ahora llamado Ahora el Pueblo– y las nuevas versiones paraestatales de La Razón y otros, no son opciones. Sin los apoyos del gobierno no son siquiera sostenibles.

Sería sostenible una prensa como la que reclamaban Montenegro, Zavaleta, Almaraz o Mayorga? La prensa, para ser tal, para contribuir a la construcción del Estado, sólo puede ser libre.

Sin prensa libre, no hay espacio común. No hay relato compartido. No hay vigilancia al poder. La libertad de prensa no garantiza la verdad, pero garantiza el debate. Lo dijo José Antonio Quiroga en los años 90: “La democracia se empobrece cuando los medios callan por temor o conveniencia. La prensa libre no garantiza la verdad, pero garantiza el debate.”

Hoy esa libertad está en riesgo. No por una dictadura visible, sino por un poder que no tolera la crítica. Y por eso hay que defenderla. Porque una prensa libre no es amiga de nadie: ni del gobierno, ni de los empresarios, ni de la oposición. Es amiga de la república. Y eso, en Bolivia, sigue siendo revolucionario.

La historia de Bolivia no puede entenderse sin la prensa, aunque rara vez la prensa haya sido protagonista del cambio. No tuvimos periódicos que soñaran la independencia, como en Francia o EE.UU.; y, sin embargo, desde entonces, la prensa ha acompañado todos nuestros grandes conflictos, a veces como eco, a veces como trinchera, a veces como espejo incómodo.

Montenegro nos enseñó a desconfiar de los diarios que aplauden al poder. Zavaleta y Almaraz, a sospechar del silencio. Pero también aprendimos –con La Calle, con Pulso, con La Razón, con Página Siete– que la prensa puede ser libre, profunda, incómoda, necesaria. Que no todo fue servilismo: hubo también insumisión.

Hoy, en tiempos de presión, miedo y autocensura, defender esa prensa libre no es nostalgia: es una tarea urgente. No para idealizarla, sino para proteger su función crítica. Porque un país sin prensa libre no es más gobernable. Solo es más oscuro. Y un poco menos república. Porque cuando los periódicos callan, las repúblicas se apagan.

Robert Brockmann es periodista e historiador.