En conmemoración a los 200 años de la fundación de Bolivia, Brújula Digital presenta su Especial Bicentenario que propone un recorrido plural por las múltiples capas que configuran la historia, la identidad y el porvenir del país. Son 17 ensayos que son publicados en este espacio.

Brújula Digital|03|08|25|

César Rojas Ríos

Bolivia requiere en este ciclo de multicrisis nacional –política, democrática, económica, institucional, ecológica y moral– y de conmemoración de su Bicentenario, de un ejercicio de reflexión histórico vivo, no muerto, es decir, no enclaustrado en el pasado y, por ende, afónico sobre el futuro. No requerimos de un pensamiento histórico obsesionado en cubrir de preciosismos y filigranas los hechos sucedidos, sino de uno que extraiga enseñanzas para orientarnos sobre los hechos en curso y por sucederse.

En este ensayo se plantean seis tesis o proposiciones enmarcadas en esta visión histórica para la vida nacional presente y futura, tributaria del pensamiento de Henry Kissinger, quien encaró su tesis doctoral A World Restored –analizando la Francia revolucionaria de Robespierre y Napoleón, buscando el esclarecimiento sobre cómo un sistema diplomático estable debe enfrentarse a un “poder revolucionario” que no acepta su legitimidad– precisamente con la intención de esbozar la política exterior que Estados Unidos debía plantearse respecto de la ex Unión Soviética.

En otras palabras: seguir el ejemplo de Kissinger, pues como él pretendemos servirme del pasado para extraer lecciones que permitan con esos materiales preciosos esculpir debidamente el futuro, y hacerlo en tesis o proposiciones claras, contundentes y, sobre todo, sustantivas.

Tesis 1

De las cumbres constitucionales a los desescalamientos históricos

Bolivia nace liberal, es decir, emerge vanguardista. En 1825 lo más avanzado del pensamiento económico y político era el liberalismo surgido de la Ilustración. Inglaterra, el imperio de recambio al español (que abarcará desde finales del siglo XVI hasta siglo XX), era liberal; y luego el país que iría a reemplazar a Inglaterra y encumbrarse como la nueva potencia mundial, Estados Unidos (cubrirá el siglo XX y este siglo XXI), también profesa el liberalismo. Es decir, Bolivia estaba en la ruta correcta, en una preñada de futuro; pero sucedió que, en vez de acercar la realidad al ideal liberal, de exigirnos y determinarnos encarar el ascenso (como lo hicieron los europeos y los estadounidenses), nos dejamos vencer por los obstáculos de la realidad y los intereses mezquinos, y desdibujamos la realidad de cara al ideal liberal.

Impotencia estatal: en las 19 constituciones que nos dotamos a lo largo de nuestra historia… la misma historia: en vez de ascender hacia el ideal constitucional, descendemos dramáticamente. En vez de encumbrar la realidad, nos enfangamos en una realidad desfigurada. Como señala Mauricio García Villegas en “El viejo malestar del Nuevo Mundo”: “(…) había una brecha demasiado grande entre lo que decían las constituciones y lo que se ponía en práctica (…). La brecha entre lo postulado y los hechos reprodujo la consabida esquizofrenia hispánica entre los ideales promulgados y las prácticas sociales e institucionales”.

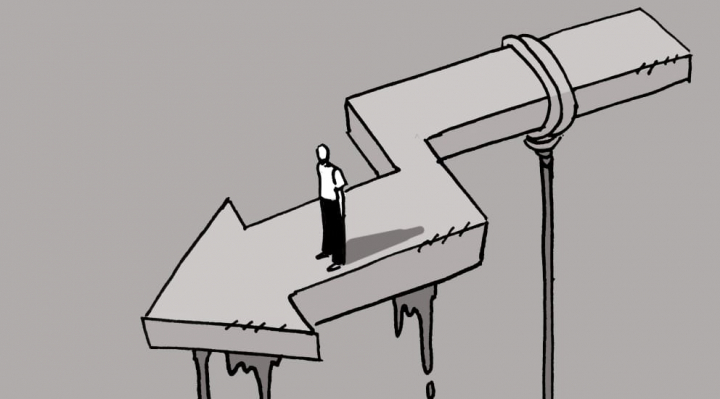

Esta realidad deficitaria no se sostuvo en el tiempo ni produjo rendimientos al alza, más bien lo suyo fue encaminarse a la baja y hacia rendimientos decrecientes; entonces sobreviene la crisis, y espoleados por esta, la remoción del viejo ideal por uno nuevo. Repitiéndose el mismo patrón histórico: encumbramiento constitucional, desfiguración cristalizadora, crisis del régimen político y nuevo encumbramiento constitucional. Y a seguir rodando la rueda, mientras el país se enloda en un perpetuo recomenzar. Los demás países avanzan, mientras Bolivia parecería petrificarse como el país de la triste figura.

Tesis 2

Cuatro cumbres históricas, primado del descenso sobre el ascenso

A lo largo de estos 200 años de vida soberana destacan cuatro ideales de magnitud: el Estado-nación, el estatismo desarrollista, la democracia representativa y el liberalismo iliberal (se abordará en la tesis 4). Todos fueron hilos vitales que, en distintos momentos de nuestra historia enhebraron la voluntad colectiva, para luego desenhebrarla por desencanto social. El mito de Penélope parece seguirnos a pie juntillas: tejemos grandes visiones, remachadas debidamente en nuestras constituciones, luego destejidas en la práctica gubernamental y en la cotidianidad social —donde además nos dejamos llevar por conductas pedestres—. Y tanto en hacer como en deshacer ponemos un gran empeño.

El Estado-nación fue nuestro primer ideal. La primera cumbre que nos planteamos escalar. En lo territorial representa nuestra mayor caída: nacimos con 2,3 millones de kilómetros cuadrados, las sucesivas derrotas militares nos encogieron a 1,098.377 kilómetros cuadrados. Nacimos poco más grandes que Estados Unidos (2,2 millones de kilómetros cuadrados), pero en nuestro caminar nos empequeñecimos a poco menos de la mitad. Mientras Estados Unidos creció descomunalmente (hoy tiene 9,8 millones de kilómetros cuadrados), nosotros decrecimos progresivamente. A pesar de ello, nuestro Estado no logra abrazar todo el territorio: tenemos un Estado gruyer, lleno de vacíos sociales sin rellenar, ajenos a su normativa y a veces en un desafío abierto con ese Estado que pretende abrazar su territorio y sociedad. Estamos, pero el Estado no logra cabalgar todo ese ser social; más bien en muchas ocasiones ese ser descabalga del Estado o cabalga contra el Estado.

El estatismo desarrollista sobrevino como un aluvión dos veces a las crisis liberales. Una primera con la revolución de 1952 protagonizada por el MNR y otra segunda en 2006 con la “revolución democrática y cultural” del MAS (amén del gobierno de la Unión Democrática y Popular). Estos dos ciclos políticos, encumbrados como el ideal destinado a permanecer en el tiempo como nuestro óptimo social, se degradaron y entraron en crisis disruptivas. La lección: el estatismo desarrollista no es una cumbre, sino un espejismo que, al final, genera más problemas de los que resuelve.

La tercera cumbre, la democracia, estuvo signada por cuatro tiempos: la Constitución de 1825 instauró la democracia representativa, aunque el poder político estuvo en manos de una oligarquía; en 1930-1952, los golpes de Estados y los gobiernos autoritarios debilitaron y deshabitaron la democracia; la revolución de 1952 estableció el voto universal, pero practicó el fraude electoral, se amplió socialmente en una democracia en realidad inexistente; en 1983 se encumbró nuevamente la democracia como ideal: se ascendió progresivamente en su calidad y consolidación, para luego descender con el MAS en su “desdemocratización” (Levitsky y Ziblatt, 2018). En esta oportunidad la democracia se amplió y densifica étnicamente, para en los hechos desfigurarse en un despotismo semidemocrático. Ascendemos hacia la democracia, pero a medio camino, en vez de continuar ascendiendo y perfeccionándola institucionalmente, descendemos hacia su antípoda: el sempiterno autoritarismo.

Tesis 3

El falso debate Estado/mercado o estatismo/liberalismo

En buena parte del siglo XX este debate estaba en suspenso, pues uno de los polos no había tenido su verificación histórica. El socialismo real, como la forma extrema de centralismo estatal, fue su cristalización: la implosión en 1989 de la ex Unión Soviética resultó siendo su defenestración, y la momificación de Cuba, también representa (o debería para ojos abiertos) su descarte. Así como la sustitución de la economía planificada por el capitalismo en China, iniciada en 1978 durante el gobierno de Deng Xiaoping, y el posterior ascenso de China hasta ubicarse como la segunda economía más próspera del mundo, implica el reconocimiento de la potencia del capitalismo sobre una economía estatal planificada, si bien en China –a ciencia cierta– se tiene un capitalismo dirigido estatalmente por un partido único (híbrido sui géneris).

En América Latina durante el ciclo económico de sustitución de importaciones, en su forma menos extrema de centralismo estatal, el Estado en su pretensión de motorizar el ansiado desarrollo, también llegó a su umbral de incompetencia, inflación y crisis. La receta cayó en desuso durante la década de los 80 y 90. Pero nuevamente tomó vuelo en 2006 con la inflexión a la izquierda y el modelo de economía plural del MAS. El resultado, un déjà vu: nuevamente incompetencia, inflación y crisis. Lección inequívoca: el desarrollo debe tener al capitalismo como centro y al Estado (liberal o dirigista) como acompañante; pero la ecuación no funciona al revés: un Estado dirigista como centro con un capitalismo periférico, pues lo burocrático acaba paralizando lo dinámico.

Tesis 4

El eterno retorno del liberalismo y su evolución iliberal

El liberalismo en Bolivia tuvo un comportamiento sinuoso: en 1825 nacimos liberales; de 1883 a 1899 proseguimos liberales; de 1899 a 1920 continuamos liberales; de 1985 a 2005 volvemos al liberalismo; y posiblemente en 2026 retomemos el camino liberal. Destacan dos fenómenos: el primero, en Bolivia las victorias políticas son victorias negativas, es decir, tanto el liberalismo como el estatismo (o el populismo o lo “nacional-popular”) obtienen victorias negativas. El cambio ideológico que generan lo producen porque la ideología precedente fracasa en su empeño económico por construir desarrollo y en su empeño político de producir un Estado-nación sólido. En otras palabras, fracasan al no poder encumbrarnos en un óptimo sistémico. Y así vamos de tumbo en tumbo, de liberalismo a estatismo y de este nuevamente al liberalismo.

En el caso del liberalismo asistimos a su eterno retorno. A su permanente actualización histórica. ¿Por qué no se consolida? El liberalismo al inicio siempre se instala con un espíritu muy liberal: lo hizo en 1825, derogando la mita y el tributo indígena; pero al poco tiempo, los conservadores derogan ambas medidas (Arze Aguirre, 1996). La desgracia liberal consiste en que se plantea de todos y para todos; pero luego se desarrolla (involuciona) de pocos y para pocos, y acaba, como en la antesala de 1952, favoreciendo a tres potentados: los barones del estaño.

El liberalismo se deforma en lo económico en iliberal: no construye “instituciones económicas inclusivas” (Acemoglu y Robinson, 2013), que ensanchan los brazos y recogen el mayor talento, habilidades y ambiciones, sino “instituciones económicas extractivas”, amuralladas en los actores económicos establecidos y poderosos, y coludidos con el poder político liberal. No tiene la virtud del fair play y la apertura, más bien peca por caer en un “capitalismo de amiguetes”. Se entrega a brazos llenos a los grandes capitalistas y deja librados a su suerte a los emprendedores potenciales que desean entrar a competir a brazo partido, pero no pueden, porque la competencia está amañada. Entonces la economía no va hacia arriba, sino hacia abajo como sucedió en el ciclo 1985-2005; en vez de legitimarse socialmente por sus rendimientos crecientes, se deslegitima por sus rendimientos decrecientes y entonces la pobreza acaba por vencer la generación de riqueza haciendo colapsar al régimen.

De esta manera, el liberalismo real nos descubre que se asemeja a una avenida de dos vías: una propiamente liberal y otra que patina en el oxímoron: el liberalismo iliberal. Un liberalismo que se dispara en su propia pierna a poco de iniciar su andadura histórica. Lección: no falla el liberalismo, fallan los actores políticos y económicos que se declaran liberales al renegar en los hechos de la competencia sana y abierta, y por permitir que cundan los beneficios corporativos y cerrados (este mal también lo vimos in extremis en el gobierno del MAS con los cooperativistas mineros, los interculturales y sus empresarios con llave en mano). O sea, el sistema económico no es plano ni está debidamente balanceado, sino está desnivelado y sesgado en favor de los privilegiados que se coluden con los políticos “liberales” para dedicarse al festín estatal. ¿Qué se requiere para corregir este fallo recurrente? Determinación estatal para mantener al liberalismo incólume en su principio fundamental: competencia libre, abierta y transparente.

Tesis 5

Reconocer y motorizar el capitalismo idiosincrático

En ninguna parte del mundo existe el capitalismo en abstracto, salvo en los libros de economía donde priman las abstracciones y las generalizaciones. Existe el capitalismo estadounidense, modelado en una estricta cultura liberal, individualista y protestante (Weber, 1998); existe el capitalismo japonés, forjado en una cultura corporativa y confuciana; existe el capitalismo chino, tributario de una cultura imperial ancestral, reforzada por un régimen comunista dirigista, aunque vibrante y creativo socialmente, tanto ayer como lo empieza a ser hoy. En estos tres casos, ¿qué entender por cultura? Aquellos valores, usos y costumbres que le son de utilidad a una sociedad para superar sus contratiempos y encarar sus retos. Y cada pueblo tiene los suyos que fueron puestos a prueba por su experiencia histórica.

¿Qué pasa en Bolivia? También existe el capitalismo boliviano; pero se trata de un capitalismo mixed blessing, bueno y malo a la vez: de ahí sus rendimientos medios. Existen capitalistas liberales (grandes, medianos y pequeños) que compiten de manera legítima y legal, invierten y arriesgan, incrementan su productividad, rendimientos y ganancias; pero también hay capitalistas iliberales (grandes, medianos y pequeños) que “compiten” de forma ilegítima e ilegal, arriesgan lo mínimo y extraen beneficios máximos. Estamos ante un capitalismo dual entre buenos y malos empresarios. Bifronte. Lección: si Bolivia quiere forjar un futuro promisorio, requiere deshacer de este capitalismo iliberal como lo hace un globo aerostático de sus pesos de lastre, para caminar firme por el carril estrictamente liberal, potenciándolo hacia la innovación y la “destrucción creativa” (Schumpeter, 2010). El sistema capitalista está probado y es exitoso, siempre y cuando el sistema se alinee y armonice con los elementos adecuados; entonces se constituye en un capitalismo vitalizado y no en uno anémico.

Tesis 6

En 200 años de vida persiste indomable nuestra voluntad de ser

Bolivia se independizó contando con 1,1 millón de habitantes, hoy somos 11,3 millones de habitantes (INE, 2024). No declinados, ni nos estacionamos poblacionalmente. Crecimos y crecimos sostenidamente, si bien también la migración ha sido significativa a lo largo de nuestra historia. Pero son más los que se quedan y hacen su vida en Bolivia contra viento y marea y estos representan una mayoría frente a los que se van y la rehacen lejos de nuestras fronteras. Esto demuestra nuestra indoblegable voluntad de ser, de un ser que busca su óptimo sistémico. La forma, el molde, el régimen que le permita conquistar y no solo anhelar cumbres visionadas. En este sentido, los bolivianos somos unos embarazados perpetuos de esperanza. Una y otra vez sobrepujamos un ideal ansiando de cumbre, pero requerimos consensuar el ideal y sobrepujarnos, tal vez a lo largo de algunas generaciones, hacia esa meta, que, como todas es ardua y lejana. Darle su tiempo, entendiendo que “la fruta madura al sol lento de muchos inviernos” (Ríos, 1996).

También esta voluntad de ser se demuestra en nuestra capacidad de domar abismos, tuvimos una guerra civil en 1898 y una revolución armada en 1952, pero evitamos fracturamos como nación. El separatismo no es parte de nuestro vocabulario político. Persistimos en una amistad inamistosa entre regiones, pero persistimos juntos, independientes y unificados, respetando el encargo que nos hizo el Mariscal José Antonio de Sucre: “Aún pediré otro premio a la Nación entera y a sus administradores: el de no destruir la obra de mi creación; de conservar por entre todos los peligros la independencia de Bolivia”.

Por otra parte, desde el inicio de la actual etapa democrática, en varias coyunturas, nos encharcamos en conflictos de alta tensión que nos pusieron al filo del síndrome del abismo (febrero de 2000, octubre de 2003, septiembre de 2008, octubre de 2019), pero no caímos en la tentación de dar el paso hacia el abismo fatal, más bien echamos el paso atrás: a la templanza y la cordura del pacto. A la pacificación concertada. Mantuvimos en pie la democracia, y si bien hoy se encuentra maltrecha, pretendemos que no desande hacia la “desdemocratización”, sino que se vuelque vigorosamente hacia su redemocratización.

En homenaje al Libertad Simón Bolívar y honrando su memoria, podemos replicar dos de sus virtudes futurizas: lucidez y determinación, mirando a lo largo de nuestra historia y a lo ancho del mundo, reconocer aquello que funciona, y espoleando nuestra voluntad, ponerlo a funcionar debidamente. Somos una indoblegable voluntad de ser, toca serlo recogiendo nuestra savia y apelando a la sabiduría de los siglos.

César Rojas Ríos es conflictólogo, es sociólogo y comunicador social.

Bibliografía

Acemoglu, Daron y Robinson, James A., “Por qué fracasan las naciones”, Buenos aires, Argentina, Ariel, 2013.

Arze Aguirre, René, “Breve historia de Bolivia”, Sucre, Bolivia, Universidad Andina “Simón Bolívar”, 1996

García Villegas, Mauricio, “El Viejo malestar del Nuevo Mundo”, Barcelona, España, Ariel, 2023

Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel, “Cómo mueren las democracias”, Barcelona, España, Ariel, 2018

Ríos López, Hortensia, “Poemas”, inédito, 1996.

Schumpeter, Joseph A., “La destrucción creativa y el futuro de la economía global”, Madrid, España, Capitán Swing, 2010

Weber, Max, “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, México, México, Ediciones Coyoacán, 1998