Fátima Molina, quien perdió a su padre, su hermano, su tío y su primo en el accidente aéreo de Tomonoco, ocurrido hace 50 años, reconstruye la historia de aquella tragedia que marcó a su familia y al país.

Brújula Digital|27|10|25|

Fátima Molina C.

Me tomó años darme cuenta que debía remover una historia trágica para mí y mi familia. En el accidente aéreo de Tomonoco, del que se cumplen hoy 50 años, murieron 67 personas, entre ellos mi hermano, mi padre, mi tío y mi primo.

Hace muchos años, mi hijo mayor me lanzó una pregunta incómoda: ¿Qué exactamente provocó el accidente en el que murieron tu papá y tu hermano? Primero titubeé, luego traté de darle –y darme– una explicación coherente de lo que había pasado aquel fatídico 27 de octubre de 1975, cuando la aeronave Convair CV-440 matrícula TAM-44, con 67 personas a bordo, chocó contra el cerro Colorado en una región boscosa de Alto Beni, a 170 km de la ciudad de La Paz. El accidente produjo la muerte de todos sus ocupantes y se convirtió en la segunda mayor tragedia de la aeronavegación boliviana (después del accidente de Viloco, en el que murieron 69 personas).

Con la pregunta de mi hijo caí en cuenta que no sabía lo que realmente había sucedido en “Tomonoco”, la palabra tantas veces nombrada en mi hogar. Y me tomó otro par de años animarme a investigar un poco y escribir sobre el tema.

Debido a la desinformación que cundió en esas horas, en versiones extraoficiales se habló de sobrepeso como la causa principal del accidente y no se sabía el número exacto de fallecidos. Tanto fue así que los periódicos de la época informaron al día siguiente del accidente que el número de víctimas era 55 y un día después el número subió a 67. La confusión era total.

“Sobrepeso”. Ésa es la respuesta que le di a mi hijo, pero me quedé pensando que si la versión de entonces era la correcta. Tantos años después del suceso por fin me sentí capaz de buscar información en internet, en la FAB y de entrevistar a otras personas para construir mi propia versión de esta historia.

Crecí en un hogar modesto. El último trabajo de mi padre fue en la fábrica Volcán SA, pero a la vez, en sus horas libres, administraba una pequeña librería ubicada en la avenida Ecuador de Sopocachi, que era atendida también por mi madre.

Mis padres, Corina y Oscar, ambos oriundos de Aucapata (provincia Muñecas de La Paz), formaron un hogar con cuatro hijos. En 1975, año del accidente, Waldo y Jenny, los dos mayores, tenían 21 y 19 años; Oscar y yo, los dos menores, teníamos 12 y nueve.

Tres días antes del accidente

El viernes previo a ese lunes fatal, mi hermano Oscar y yo fuimos al cine Universo a sufrir juntos con la película “La aventura del Poseidón”. Por la noche nos enteramos que mi papá –que no era militar– recibió una invitación telefónica de mi tío Víctor Urquieta, miembro de la tripulación del Convair, para que lo acompañara a primeras horas del domingo 26 a recoger a unos pasajeros desde una colonia militar de vacaciones ubicada en Tomonoco, a 25 minutos de vuelo desde La Paz, en una región subtropical paceña caracterizada por altas temperaturas y serranías boscosas.

“Yo estoy llevando a mi hijo, así que si quieres llevas a alguno de tus niños. Es ir y volver en el mismo día, pero al menos los chicos podrán tener la experiencia de volar”, pudo haberle dicho mi tío a mi papá.

Lo corto del viaje tentó a mi padre, pues él tampoco había viajado antes en avión y al ser sólo un viaje de horas ni siquiera perdería días de trabajo y podría llevar con él a uno de sus hijos. “¡Va a ser un viaje lindo!”, nos animó a mi madre, a Oscar y a mí.

Ahí vino la discusión sobre quién viajaría con él y en un par de minutos, con la ayuda de una moneda, mi hermano y yo sorteamos nuestro destino. Gané yo, que aposté a “cara”. Recuerdo haber sentido mucha emoción ya que al fin podría surcar los cielos como tantas veces había visto en las películas.

Dos días antes del accidente

Mi alegría duró hasta el día siguiente, sábado 25, cuando mi hermano mayor llegó a casa; él era cadete en el Colegio Militar y ese día había salido de franco. Cuando Walo –como le decimos en la familia– se enteró que yo viajaría le dio un ataque no sé si de miedo o qué, pero me pidió que dejara de alistar mis cosas y virtualmente me prohibió ir, ante la sorpresa de mis padres; fue tan fuerte su oposición que nadie le discutió. Yo me puse a llorar y, odiándolo, me fui a mi cuarto. Entró por detrás mi hermano Oscar, siempre solidario y sensible, y sintiéndose culpable me dijo: “la próxima vas tú”.

De ese día no recuerdo mucho más, pero lo que sí quedó grabado en mi memoria es ver a mi hermano con los brazos abiertos, corriendo en círculos en el patio de mi casa, gritando: “mañana viajaré en el TAM, en el ‘Todos Aterrizan Muertos’”.

Oscaito –como lo llamábamos en casa– era mi hermano… y mi amigo. Amaba jugar a las cartas y al monopolio, tanto que mi madre temía que algún día se convierta en un “ludópata”. Tenía un gran corazón, era buen alumno, hábil para las matemáticas, muy colaborador y maduro para su edad. Hacía mandados difíciles como ir al banco y otras “cosas de grandes” con gran eficiencia. Para que yo no me aburriera en casa, él me llevaba a jugar con sus amigos en actividades que en esa época eran sólo de varones: chutis (bolitas), carreras de “dinkies”, sentir choques eléctricos en un defectuoso poste de luz, bajar la cuesta en carritos de rodamientos y otros. Y sus amigos aceptaban que yo jugara fútbol con ellos, pero a condición de que lo hiciera de “poste” del arco. En ese tiempo, a las mujeres que no nos gustaba jugar con muñecas debíamos contentarnos con eso.

Mi padre –como lo recuerdo– era simpatiquísimo, muy trabajador, amiguero como él solo, relajado, bromista y siempre presto a ayudar. Todos quienes lo conocieron me han contado centenas de veces sobre su don de gentes y su gran generosidad. Sin duda, mis padres formaron una pareja que enfrentó problemas, como todas, pero los recuerdo unidos y felices.

Un día antes del accidente

La invitación de mi tío Víctor consistía en partir muy temprano el domingo 26 y retornar el mismo día, al promediar las 16:00. Pero esa tarde, a partir de las 17:00, hubo intranquilidad en mi casa ya que los viajeros no retornaban. Mi madre estuvo nerviosa esperando alguna noticia sobre el motivo del retraso. Por la noche finalmente sonó el teléfono y llegó la voz tranquilizadora de mi tía Alcira, hermana de mi padre y esposa de tío Víctor, quien explicó que la batería del avión presentó un problema y por tanto el retorno había sido postergado para el día siguiente.

Según el relato de la única testigo que se quedó en Tomonoco el día del accidente, y registrado en el diario Presencia de la época, en la tarde de ese domingo 26 empezaron las quejas de los pasajeros que tenían que retornar a La Paz. El lunes 27 empezaba la semana de exámenes finales en los colegios y la mayoría de los 22 niños que habían ido con sus padres a pasar el fin de semana debían llegar a tiempo para rendir sus pruebas. Entre los viajeros había también maestras de escuela que no podían faltar a su trabajo por la misma razón e incluso había un oficial de Ejército, teniente Franklin Balderrama, que debía asistir al 25 aniversario de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), de la cual era el mejor alumno y su abanderado.

Al parecer, nadie quería quedarse en Tomonoco porque había un solo vuelo semanal hacia La Paz y la otra opción era tener que retornar por tierra, lo que hace 40 años debió ser un viaje de al menos 20 horas de duración por pésimos caminos.

La aeronave Convair CV-440 había sido adquirida por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en España el año 1972, estaba provista de dos motores y tenía una capacidad máxima de transportar a 52 personas o una carga total de 5.000 kilos.

El día del accidente, ese fatídico lunes

Según la misma testigo, ese lunes funesto, el piloto afirmó al amanecer que no existían las condiciones mínimas de visibilidad necesarias y que por ello era arriesgado decolar, pero más fuerte fue la presión de la gente que quería volver a toda costa. Por eso el piloto accedió a partir.

Esa percepción del piloto parece haber marcado el inicio de una cadena de errores que provocó la tragedia. Un experimentado piloto me explicó que cuando un avión se accidenta normalmente se debe a una sucesión de fallas. En el caso de Tomonoco, éstas fueron tres:

La sobrecarga que, pese a ser negada como causa hasta la fecha por la FAB, no puede ser descartada. Usemos la lógica: el avión tenía una capacidad de transportar un máximo de 52 pasajeros y el número de víctimas fatales fue de 67. Incluso considerando que 22 eran niños, lo más probable es que el avión haya tenido sobrepeso si se incluyen las maletas y maletines, bolsas de fruta y otras pertenencias. El avión podía transportar en total solo 5.000 kilos, incluido el combustible. Así que el sobrepeso sí es una explicación.

Una segunda causa me la explicó un especialista de la FAB: la pista de Tomonoco era demasiado corta para ese tipo de aviones, pues había sido creada para naves más pequeñas que una Convair.

Pero aparte de estas dos, hubo una tercera: una falla humana grave, que 40 años después es corroborada por la FAB y respaldada por otros mecánicos y pilotos militares y civiles entrevistados para esta crónica.

“Hay un seguro (traba de seguridad) que se pone al tren de aterrizaje del avión cuando éste está detenido en la pista para que las ruedas no se hundan, que debe ser retirado antes de decolar”, explicó un mecánico de aviación. Al no quitarse esa traba, el tren de aterrizaje no puede contraerse después del despegue y genera una resistencia que impide que el aparato alce vuelo de manera adecuada y ocasiona además un consumo excesivo de combustible. Debido a que este seguro aparentemente no fue retirado del Convair 440, es que una vez en el aire, y a los pocos segundos de despegar, se fue a estrellar contra el cerro Colorado, tras haber logrado alcanzar una altura de tan solo 100 metros (300 pies).

Cuando esto ocurrió eran aproximadamente las 6:40 de la mañana.

Esto explica lo que pasó esa aciaga mañana y es la respuesta que mi hijo me había pedido.

“¿Supiste lo del accidente?”

A fines de l974 mi hermana Jenny había salido bachiller del colegio Rosa Gattorno y en 1975 inició sus estudios de secretariado. En octubre, días antes del accidente, tenía todo listo para ir a estudiar a Argentina, quería ser instrumentista quirúrgica.

La mañana del lunes 27 mi hermana tomó una siesta a media mañana. A eso de las 10:00 recibió la visita de Liliana, familiar nuestra y vecina, que la despertó al tocar la puerta:

–Prima, ¿supiste lo del accidente?

–¿Qué accidente?

–El accidente de aviación en Tomonoco.

–¡Mi papá y mi hermano…!

–Hermanita, creo que han muerto todos.

El terror se apoderó de ella.

Mi madre y yo habíamos salido temprano a la librería de Sopocachi. Como Oscaito, yo estaba eximida de dar exámenes finales y por tanto no tenía que ir al colegio. Temprano tomamos el micro B desde Miraflores a Sopocachi y pasamos la mañana pensando en que al mediodía estaríamos escuchando las aventuras de mi hermano en su primer viaje de avión. En mi librería no había teléfono fijo (y los celulares estaban lejos de ser inventados). Esa falta de comunicación impidió que mi madre y yo nos enteráramos sobre lo ocurrido antes de las 13:00.

Al promediar esa hora, al bajar del micro para llegar a mi casa, le dije a mi mamá que seguramente mi hermano estaría detrás de la puerta, como siempre, para hacerme asustar. Apuramos un poco el paso para llegar cuanto antes, pero en cambio vimos salir de mi casa a un numeroso grupo de amigos y familiares, todos en llanto. Mi hermana estaba adelante.

–Mamita, el avión del papá se ha accidentado.

–¡Dios mío!

Mi madre no podía creer lo que escuchaba y sólo atinó a llorar y gritar. “No puede ser cierto”, repetía. Durante muchos meses después del accidente creyó que mi padre y mi hermano llegarían sanos y salvos y la sorprenderían a alguna hora del día.

Yo, por mi corta edad, no atinaba a entender lo sucedido. Como mi hermana había hablado de un accidente, y todos lloraban, yo imaginaba a mi padre en una sala de hospital, todo enyesado, como lo había visto un par de años antes luego de haberse rodado unas gradas. Yo ni siquiera pensé que mi hermano podía estar herido, seguía pensando que él estaba oculto detrás de alguna puerta de mi casa, esperando para asustarme. Solo días después caí en cuenta de la dimensión de todo lo que había pasado. No recuerdo más que haber sentido una profunda desesperanza. Fue tal mi angustia que estuve un par de semanas sin poder levantarme de cama, con pocas ganas de hablar.

Mi padre y mi hermano nunca iban a volver.

Mi hermano Walo cumplía sus ejercicios de rutina en el Colegio Militar cuando hicieron formar a los cadetes en el Patio de Honor. El capitán Tamayo lo llamó por su nombre.

–Cadete Waldo Molina

–Firme, mi capitán

–Hubo un accidente aéreo y debe ir a su casa inmediatamente

Aunque no le dijeron más, quedó enmudecido porque se confirmaba una versión que él había recibido (y negado) horas antes. Temprano por la mañana un camarada le había avisado que hubo un accidente aéreo en Tomonoco pero él no quiso dar crédito a lo que escuchó y siguió con su rutina. Con la confirmación de la noticia, atinó a salir corriendo a la avenida Ballivián de Calacoto a tomar un trufi.

Recuerdo bien la escena cuando llegó al jardín de mi casa y se abrazó con mi mamá. “¿Y ahora qué vamos a hacer?”, le escuché decir a ella.

En esos mismos instantes, centenares de otros familiares de los restantes 65 pasajeros sufrían los mismos momentos desgarradores de consternación y ansiedad, incluido el propio presidente Hugo Banzer, quien perdió a dos sobrinos, hijos de su hermano, en el accidente.

¿Qué había en los ataúdes?

En un momento en que había dictadura, escasos medios de comunicación e inexistencia de redes sociales, la noticia llegó de manera parcial, incompleta y censurada, generando preocupación y desesperación en las familias de las víctimas. Los reportes de las radios eran frecuentes, pero no alcanzaban a informar todo lo que estaba aconteciendo. Los familiares estuvieron largas horas en el aeropuerto militar tratando de conseguir información, que les fue negada. El gobierno prohibió a éste el ingreso de la prensa.

El impacto del avión contra el cerro produjo una explosión y ocasionó que los cuerpos se esparcieran en un área de hasta 100 metros a la redonda, en todas las direcciones, lo que significa que estaban distribuidos en un área enorme, de unas cuatro hectáreas. Sin estudios de ADN y en esa gran extensión, además boscosa, ¿cómo se identificaron los cadáveres?

El traslado de los supuestos restos a La Paz en dos vuelos diferentes fue parte de una decisión rápida y autoritaria, pero al final positiva para dar solución a un problema de semejante magnitud. El mismo día del accidente los supuestos cuerpos fueron introducidos en ataúdes, que se entregaron clavados. ¿En base a qué identificación? Después de haber dicho que habían 55 cadáveres y luego, al saber que habían más pasajeros, ¿cómo aparecieron 12 más?

Los ataúdes tenían peso, algo había en su interior, pero algunos dolientes dudaron que los restos de sus parientes estuvieran allí. Al final, todos prefirieron ignorar las vacilaciones para seguir adelante con el proceso de duelo; siempre es mejor tener un lugar donde ir a rezar a los seres queridos. El velatorio se realizó al día siguiente, martes 28 de octubre, en el Círculo Militar, en presencia de todos los féretros, ya que no sé si puedo decir “cuerpos”. Otros fueron llevados al Club Alas, como fue el caso de mis cuatro familiares.

La vida continúa

De un hecho que fue extraordinariamente doloroso para mi familia, y para el resto de los dolientes, quedaron cosas positivas.

Mi hermana tuvo que cancelar sus planes de ir a estudiar a Argentina, pero se casó luego con el entonces oficial de Ejército Oscar Quint, con quien reside hoy en Estados Unidos y lleva un feliz matrimonio de 47 años. Sus tres hijos son profesionales.

Mi hermano continuó la carrera militar, hoy es un oficial en retiro y un hábil artista, con muchos proyectos en mente. Tiene dos hijos, con quienes mantiene una cordial y unida relación.

Mi madre, después de una etapa de incerteza y desamparo, con una valentía y tenacidad admirables, logró salir adelante: construyó el segundo piso de su casa, que hoy le permite obtener un alquiler para su sustento, tomó las riendas de la administración de la librería familiar durante 10 años y ha logrado recuperar todo el optimismo, energía y vitalidad que en 1975 creyó haber perdido para siempre.

Cuando Raúl, mi marido, la ve bailar en alguna fiesta familiar, siempre comenta: “¡Cómo habrá sido esta señora a los 40 años!”.

En mi caso, siempre me he considerado una persona con los pies sobre la tierra y quiero creer que esto viene del doloroso proceso de aprendizaje que empezó a mis nueve años. Puedo decir que he construido una vida familiar estable y feliz con mi marido y mis dos hijos.

Hoy, 50 años después de esos aciagos momentos, tengo la esperanza de que todos los deudos del accidente hayan podido también encontrar la paz.

Fátima Molina es comunicadora social.

Fuentes: Sof. T.S. Aéreo Ramiro Molina Alanes (sin relación de parentesco), Director del Acervo histórico de la FAB/Pilotos y mecánicos de aviación que prefieren el anonimato/Testimonios de familiares de víctimas del accidente/Distintas páginas web.

... Colonia de vacaciones de las FFAA “Gral. Hugo Banzer Suárez”, en la localidad de Tomonoco. El Diario, 28/10/75

Colonia de vacaciones de las FFAA “Gral. Hugo Banzer Suárez”, en la localidad de Tomonoco. El Diario, 28/10/75

Ataúd del niño Oscar Molina Camacho en el sepelio de las víctimas del accidente de Tomonoco. Presencia, 29/10/1975

Ataúd del niño Oscar Molina Camacho en el sepelio de las víctimas del accidente de Tomonoco. Presencia, 29/10/1975

Croquis de ubicación aproximado del lugar del accidente. Elaboración propia en base a publicaciones de la época.

Croquis de ubicación aproximado del lugar del accidente. Elaboración propia en base a publicaciones de la época.

Avión Convair 440 de la FAB. Acervo histórico de la FAB

Avión Convair 440 de la FAB. Acervo histórico de la FAB

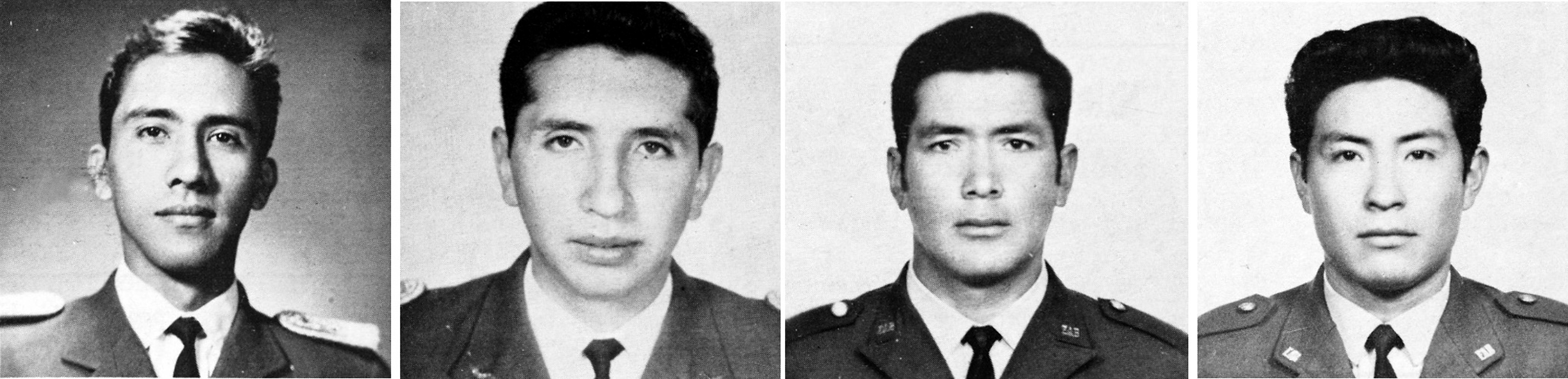

Miembros de la tripulación del avión Convair 440 siniestrado en Tomonoco.

Miembros de la tripulación del avión Convair 440 siniestrado en Tomonoco.

Oscar Molina (papá)

Oscar Molina (papá)

Oscar Molina (hijo)

Oscar Molina (hijo)

Familia Molina Camacho

Familia Molina Camacho