El caso de Bolivia tiene otras aristas. Estados Unidos los ha descertificado en 18 ocasiones. Mientras tanto, el gobierno de Luis Arce califica de “sesgada” la medida, como publicó el propio Ministerio de Gobierno en un comunicado.

Brújula Digital|Connectas|24|09|25|

Carlos Gutiérrez Bracho

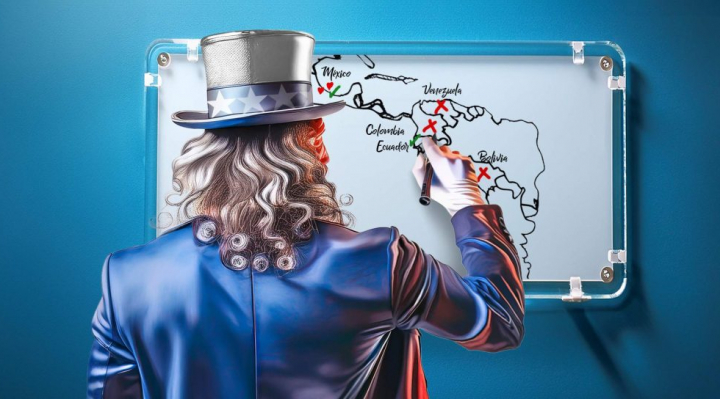

El 15 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió al Congreso una determinación presidencial donde identificaba a 23 países como los principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas. De estos, 15 son latinoamericanos. Según su análisis, tres de ellos –Venezuela, Bolivia y Colombia– no cumplieron “con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico”. Por ello, su Gobierno los castigó con una medida conocida como ‘descertificación’.

Por la descertificación, un concepto que existe desde 1987, cada año el presidente de Estados Unidos identifica los países más involucrados en cuanto origen y tránsito de drogas ilícitas. Entre estos, selecciona los que incumplen “de manera demostrable” las “obligaciones internacionales” al respecto para imponerles sanciones. Como explica la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) en su sitio web, “estas sanciones, que la Casa Blanca puede eximir, incluyen un recorte del 50 por ciento en la asistencia estadounidense y un voto automático en contra de préstamos, créditos y otras formas de apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo”.

El Gobierno de Donald Trump se apoya en que las cifras van al alza. El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas sobre el tema (Unodc, por sus siglas en inglés) reporta que, a nivel global, la cocaína es la droga ilícita con mayor crecimiento de mercado, tras alcanzar niveles históricos en 2023 (último año registrado). “La producción ilegal se disparó a 3.708 toneladas, casi 34% más que en 2022”, detalla.

Además, según la Unodc , los flujos financieros ilícitos generados por el comercio de cocaína pueden alcanzar un valor equiparable al del total de las exportaciones agrícolas nacionales en algunos países. De hecho, Colombia alcanzó un nuevo récord histórico, ya que su producción de cocaína aumentó un 53% entre 2022 y 2023. Para ese país, la descertificación tiene un carácter parcial, lo que se conoce como waiver. Ello “permite a Estados Unidos mantener la ayuda si considera que congelarla puede afectar sus intereses de seguridad nacional”, como señala Santiago Torrado en El País.

Pero, ¿tiene sentido la descertificación como una medida efectiva contra el tráfico de drogas? Wola considera que esa práctica estadounidense de juzgar y castigar a otros estados por su desempeño en esa lucha “es una herramienta de política exterior anticuada, tosca y contraproducente que ya no debería existir”.

En efecto, no es la primera vez que EU descertifica a Colombia. Lo hizo en 1997, cuando hubo “acusaciones creíbles” contra el entonces presidente Ernesto Samper de haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña presidencial. Hasta ese momento solo había “aplicado este castigo” a Bolivia y a Venezuela, como informa WOLA.

En respuesta a la descertificación, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que consideraba “una injusticia, una grosería profunda contra el país que más sangre ha regalado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína”. Además, expuso que en 2024 se incautaron 889 toneladas de cocaína. “Antes nunca se llegó a esa cifra”, aseguró.

Para el periodista y académico Omar Rincón, la descertificación realmente “es una discusión diplomática” que no solo le interesa a Donald Trump. A Petro, por ejemplo, “le sirve para unir sus bases, para decir que la política de droga no funciona y que Estados Unidos es imperialista”.

A pesar de eso, en Colombia el anuncio de la descertificación abrió un debate interno sobre la efectividad de la política de Petro en la lucha antidrogas. Así, por ejemplo, el senador Carlos Felipe Mejía escribió en su cuenta de Facebook que la descertificación “es la consecuencia lógica de un presidente que es aliado del narcotráfico, de Maduro, jefe de Cártel de los Soles, y que además promueve en Colombia el cultivo, procesamiento y exportación de coca”.

El caso de Bolivia tiene otras aristas. Estados Unidos los ha descertificado en 18 ocasiones. Mientras tanto, el gobierno de Luis Arce califica de “sesgada” la medida, como publicó el propio Ministerio de Gobierno (Mingob) en un comunicado: “Resulta extraño, en el contexto actual, que un país siga queriendo comportarse como un juez unilateral en la lucha contra el narcotráfico y se arrogue el derecho de calificar a otros, cuando este país es uno de los principales centros de consumo, tráfico de drogas ilegales y de armas que sustentan estos delitos”.

Pero además, el mayor problema de Estados Unidos hoy no es propiamente la cocaína proveniente de América del Sur . En un artículo titulado “La rápida expansión de las drogas sintéticas reconfigura los mercados del narcotráfico”, la ONU critica que en Estados Unidos se producen cada día 150 muertes relacionadas con sobredosis de opioides sintéticos. “Y el fentanilo es la sustancia responsable en más de dos tercios de esas muertes”.

Por otro lado, en Venezuela el tema va mucho más allá de la descertificación. Allí se vive una gran expectativa por el despliegue militar de Estados Unidos, que hasta ahora lleva tres ataques contra embarcaciones de presuntos traficantes de drogas. Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de ese país, considera que el gobierno de Trump actuó de manera incorrecta. Si estas lanchas transportaban drogas, lo que “procedía era su intercepción, la privación de libertad inmediata y juzgamiento de todos sus tripulantes, para hacer las investigaciones correspondientes que develen toda la estructura criminal hasta sus principales líderes”.

Trump utiliza un lenguaje bélico, dice el académico, como parte de una política autoritaria para ejercer poder sin límites. Lo que hace “es posicionar un discurso extremo y deshumanizante para justificar la aniquilación del enemigo de turno”. Que en este caso sería derrocar al régimen “ilegítimo” de Nicolás Maduro.

Esa intención velada parece demostrar que detrás de las medidas contra el narcotráfico se esconden intenciones siempre políticas. En la reciente reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Celinda Sosa, ministra de Relaciones Exteriores boliviana, expresó que las medidas de hostigamiento contra Venezuela son “un mecanismo de dominación e injerencia”. Ávila coincide. Para él, lo de las drogas es una excusa para intervenir en Venezuela. “Antes era el comunismo y el día de mañana puede ser el crimen organizado, el terrorismo o cualquier otro mal en términos absolutos. No importa que tengan una base real o ficticia”.

Por su parte, el colombiano Rincón también considera que, en casos como la militarización de Venezuela, las drogas no son el verdadero problema y tampoco es una guerra militar. “La lucha contra el narco no es militar. Es un problema económico, de economía mundial, de capitalismo puro y duro”.

Para Ávila, “en todo esto hay un marco geopolítico complejo, donde hay un actor impredecible y mediático como Donald Trump, que no ha logrado éxito en Ucrania, ni ante las tensiones con China, y estos eventos coyunturales con Venezuela pueden ser exhibidos por él como ‘victorias’, como resultados propagandísticos efectistas e inmediatos”.

El caso de la ausencia de México en la lista de descertificados confirmaría esa hipótesis, pues para algunos, la actual estrategia de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum sí responde a los intereses de la Casa Blanca. De hecho, el propio Trump dijo en un comunicado que “este aumento de los esfuerzos de México debe mantenerse e institucionalizarse”.

En agosto, el Gobierno de Sheinbaum entregó a Estados Unidos 26 narcotraficantes de alto perfil. Entre ellos había miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación y del Cartel de Sinaloa, agrupaciones catalogadas como “terroristas” por el Gobierno de Trump. “Al Gobierno de México le queda mucho por hacer para acabar con los líderes de los carteles, así como con sus laboratorios clandestinos de drogas, las cadenas de suministro de precursores químicos y las finanzas ilícitas”, expresó el presidente.

Para Ávila, la guerra contra las drogas en Latinoamérica tiene un saldo negativo. “Hay ríos de tinta de investigaciones serias, rigurosas, que demuestran cómo se incrementaron los índices de violencia, de abusos institucionales, de falsos positivos y de violaciones masivas a los derechos humanos, especialmente en México y Colombia. Mientras, los mercados de drogas ilícitas solo se fortalecieron, crecieron, diversificaron, modernizaron y se expandieron”.

La descertificación unilateral como la que promueve Estados Unidos resulta inefectiva debido a que el narcotráfico es un negocio trasnacional y todos los países tienen responsabilidad, explica Gabriela Reyes, especialista boliviana en narcotráfico. Señala al gobierno estadounidense de presentar una doble cara en el fenómeno, porque no solo es un importante consumidor de drogas, sino también porque es responsable del tráfico de armamento. “La mayoría de las armas que llegan a Bolivia de manera ilegal salen desde Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos para que esto pase?”, cuestiona.

Ella cree que este no es un tema menor debido a que las organizaciones criminales ostentan fuerza para demostrar poder y lo hacen no solo al usar sino al exhibir su armamento. “Ejercen violencia letal para poder tomar control de un territorio, para que estos mercados puedan funcionar”, profundiza la experta.

Los expertos coinciden en que la certificación de Estados Unidos no tiene efectos para hacer frente a la violencia aparejada al mercado de las drogas. Ello porque cada vez se ve más violencia vinculada al crimen organizado del narcotráfico, mientras las organizaciones criminales se diversifican a otros mercados, como la trata de personas.

¿Qué hacer para disminuir estos altos índices de criminalidad producto del narcotráfico? Habría que buscar otras políticas, porque el prohibicionismo es ineficaz, ya que promueve el mercado de consumo y se convierte “en un buen negocio para los empresarios de la cocaína”, dice Reyes.

En el texto La evolución del crimen organizado en América Latina, Lucía Dammert y Carolina Sampó proponen replantear las políticas públicas con el fin de abandonar “enfoques punitivos” y promover “estrategias integrales que aborden las raíces sociales, políticas y económicas de estos fenómenos”. Y más que castigar, como apuntan estas investigadoras, el Gobierno estadounidense tendría que promover y fortalecer la cooperación entre los países, proteger a poblaciones vulnerables y enfrentar la corrupción que perpetúa la impunidad. Y sobre todo, reconocer su corresponsabilidad en el fenómeno, algo que parece imposible.

BD/IJ