Resulta difícil de admitir que las masacres y la esclavitud puedan considerarse inclusivas, tampoco deseables o aceptables para el desarrollo y, mucho menos, que podamos cambiar la historia a martillazos.

Brújula Digital|11|10|25|

Roberto Laserna

Es posible que el 12 de octubre, como en años anteriores, algunas personas deseosas de publicidad fácil realicen un acto de vandalismo en contra de símbolos de la presencia española antes de la República. En una ocasión le rompieron la nariz a una escultura de mármol que representa a Cristóbal Colón y en otra pintarrajearon la escultura de Isabel La Católica. Pero los símbolos de esa presencia son abundantes y no les faltará qué más vandalizar. No en vano esta parte del mundo que llamamos Bolivia fue parte del imperio español por casi 300 años.

Siendo absurda y delincuencial, como lo es cualquier acción deliberada destinada a dañar el patrimonio público, esos gestos protestan contra la conquista y la presencia española porque consideran que fue dañina y de efectos perjudiciales para el bienestar de las personas.

Esa idea, cultivada desde hace mucho tiempo y reactivada por los movimientos de descolonización en el África, fue importada en los años 1990, al acercarse la conmemoración de los 500 años del inicio de la dominación española. Se convirtió en el discurso político predominante con la llegada del MAS al gobierno el 2005. La descolonización fue incorporada en la Constitución, se creó un viceministerio y se pegaron parches de aguayo a sacos y chamarras.

En la práctica, sin embargo, poco se pudo hacer. No por inoperancia o falta de voluntad, sino porque es tan fuerte y profunda la imbricación de lo hispano con lo nativo que no podemos prescindir de uno sin afectar la unidad e integridad del todo. Somos, como sociedad y como individuos, el resultado de un encuentro cultural, político y demográfico que ya tiene más de cinco siglos y que no puede revertirse. Tampoco debería ignorarse.

Nuestro problema es que hemos normalizado el desprecio y el rechazo al componente hispano de nuestra identidad y toleramos los ataques a sus símbolos e incluso a sus elementos fundamentales. Lo peor es que no se lo hace a partir de la experiencia propia, sino de interpretaciones y narraciones ajenas que, con frecuencia, son ahistóricas y falsas.

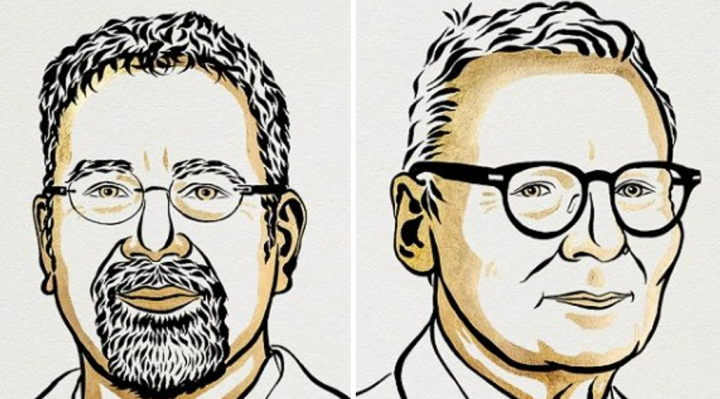

Un caso reciente que ha venido a abonar esa perspectiva ha sido el Nóbel de Economía concedido a Daron Acemoglu y James Robinson, por su libro Por qué fracasan los países.

La tesis fundamental del libro es acertada y relevante porque plantea la importancia de las instituciones para el desarrollo económico. Ya en 1993 se otorgó el Nobel a Douglas North por esa teoría, que inauguró toda una escuela de pensamiento conocida como la economía institucional. Lo novedoso en Acemoglu y Robinson es su esfuerzo por aplicarla a la teoría del desarrollo y demostrarla empíricamente a partir del análisis de casos.

A riesgo de simplificar demasiado, la tesis de North decía que las instituciones son factores determinantes para el buen funcionamiento de la economía, y en especial del crecimiento económico. La de Acemoglu y Robinson propone diferenciar dos tipos de instituciones, llamando inclusivas a las que promueven el desarrollo y extractivas a las que lo obstaculizan. ¿Por qué las bautizan con esos nombres? Eso es algo que no queda del todo claro, y puesto que son conceptos de uso frecuente, los lectores podemos escoger las connotaciones preferidas y aceptar su ambigua utilización.

La idea de “inclusión” sugiere instituciones que integran y no discriminan, la “extractiva” remite al aprovechamiento de lo existente sin renovarlo. Mientras la primera proviene sobre todo de la sociología y la política, la segunda es más económica. O sea, serían instituciones que operan en planos diferentes que, por tanto, no se excluyen entre sí.

Cuando se indaga con más detalle el libro se encuentra que la definición resulta tautológica. Las inclusivas son las instituciones que se encuentran en los países desarrollados, lo que por sí demuestra que son buenas para el desarrollo. Por oposición, las que se encuentran en los países menos desarrollados no son buenas y por eso se las llama extractivas. Pero nunca queda del todo claro qué es lo que unas incluyen y qué es lo que otras extraen y, peor aún, cuáles son específicamente esas “instituciones”.

Cuando se remiten a los casos es que esta cuestión se hace menos clara. Pudieron haberse concentrado solo en el desempeño de las dos Coreas, que ofrece una fascinante muestra de divergencia en el desarrollo partiendo de una base similar. Pero intentan algo más general y se remiten a la historia americana, comparando a norte y sur, desde el caso particular de un pueblito situado en la frontera entre México y Estados Unidos. Y tratan de mostrar que en el norte están las inclusivas y en el sur las extractivas, y que entre las inclusivas está el protestantismo y su ética del trabajo individual. En el sur estarían las extractivas, provenientes de la España católica medieval y atrasada que desprecia el trabajo.

Esta lectura no es nueva. Ya Max Weber había intentado demostrar que el protestantismo era el portador del espíritu del progreso capitalista y son cientos los escritores que han cultivado la leyenda negra española. Todo parece encajar y es convincente ya que son versiones habituales, especialmente predominantes en el mundo anglosajón. Pero es necesario ampliar la visión histórica para descubrir las falsedades que impuestas sobre la historia de la hispanidad.

Cuando España llegó a América no era el país más atrasado de Europa. Al contrario, llegó porque era el más avanzado, y no solamente trajo nuevas tecnologías y productos sino también nuevas ideas e instituciones. Ellas eran, por ejemplo, las del derecho natural que alentó la integración de las sociedades conquistadas e impidió que en América se aplicaran los métodos de dominación que aplicaban los otros países de Europa.

Basta recordar que un siglo más tarde los ingleses inician la conquista del norte y lo hicieron solo por la violencia, esclavizando y masacrando a los indios que habitaban esas tierras. Así, mientras en el sur se constituyeron sociedades mestizas y se fundaron pueblos y universidades, con hospitales y catedrales; en el norte se exterminaron pueblos enteros o se arrinconó a los vencidos en reservas marginales y pobres, importando mano de obra esclava que era cazada en el África por otros europeos.

Acemoglu y Robinson, como antes había hecho el mismo Weber, seleccionan los datos para ajustarlos a su teoría y por eso terminan comparando situaciones distantes entre sí, no solo en miles de kilómetros sino en cientos de años. Por ejemplo, cuando comienza la colonización inglesa en el norte, en el sur ya se habían fundado muchas ciudades, construido hospitales e incluso universidades.

La monarquía española estaba implantando instituciones a base de normas y leyes; mientras la inglesa delegaba a una compañía privada, sin obligación ni supervisión pública alguna, la conquista de Virginia. Al fundarse las repúblicas, las hispanas tenían una sólida base institucional, productiva y urbanística, y el nivel de vida era incluso superior al europeo en muchos casos. Lo que vino después parece haberlo cambiado todo, pero nuestros autores lo atribuyen al periodo precedente, sin mayor argumentación.

No creo que Acemoglu y Robinson tengan la culpa de que un muchacho rompiera la nariz de Colón de un martillazo, y tal vez pueda admitirse que algo tenían de extractivo las instituciones hispanas, pero resulta difícil de admitir que las masacres y la esclavitud puedan considerarse inclusivas, tampoco deseables o aceptables para el desarrollo y, mucho menos, que podamos cambiar la historia a martillazos.

Roberto Laserna es investigador de CERES.