En el marco del Bicentenario, un repaso a la historiografía boliviana revela cómo la escritura de la historia ha estado marcada por tensiones entre memoria, poder y verdad, y plantea un debate crucial: quién y cómo debe narrar los hechos recientes para las futuras generaciones.

Brújula Digital|10|08|25|

Mirna Quezada Siles

A lo largo de la historia republicana y contemporánea de Bolivia, la producción bibliográfica sobre su pasado fue vasta, diversa y profundamente influida por los contextos políticos, sociales y culturales de cada época.

Esta riqueza refleja el dinamismo del país y la pluralidad de enfoques que buscan interpretar y debatir su devenir. Desde los clásicos fundacionales hasta las obras colectivas más recientes, la historiografía boliviana se consolidó como una herramienta clave para comprender las tensiones entre memoria, poder y verdad. En este ensayo se profundizará una cuestión crucial para el presente: quién debería asumir hoy la tarea de escribir la historia de Bolivia.

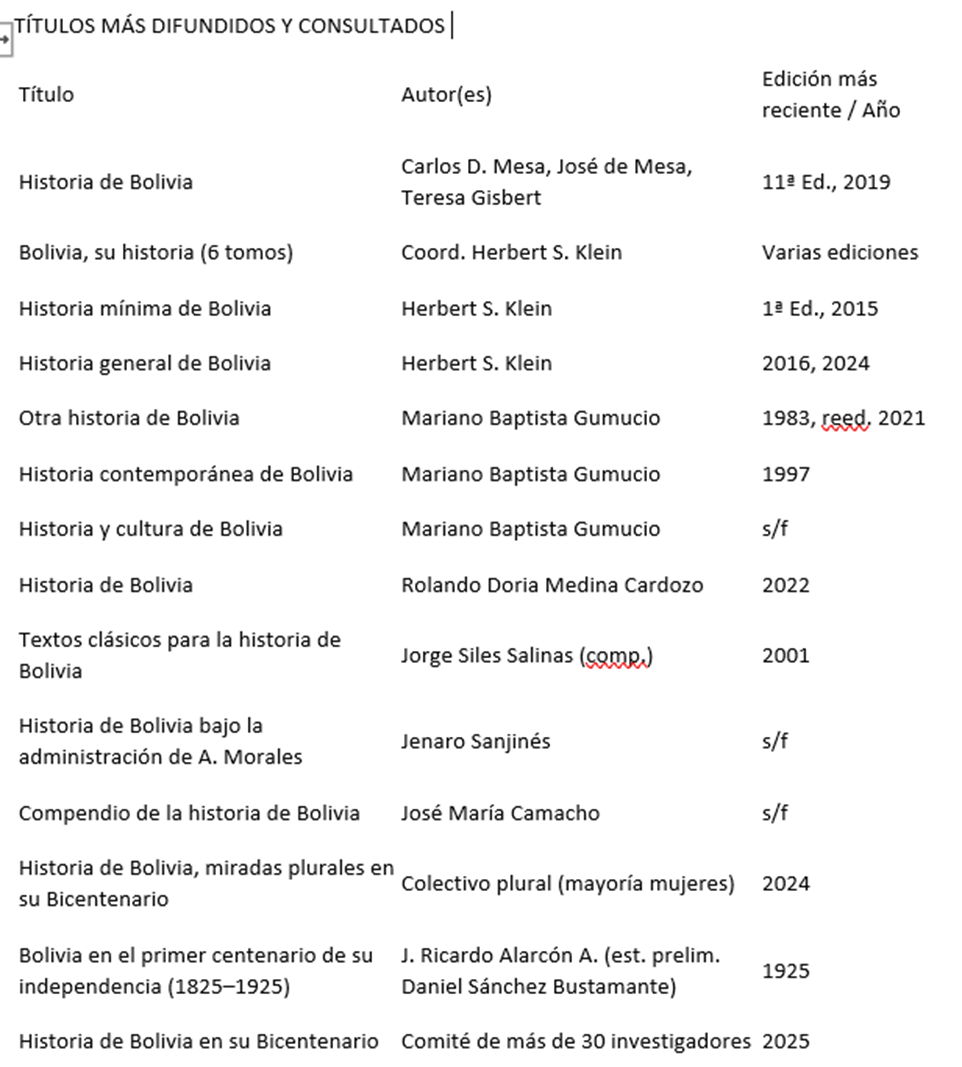

Establecer una lista de libros esenciales no es tarea sencilla, precisamente por la amplitud y constante renovación de la producción histórica en Bolivia. Sin embargo, algunos títulos alcanzaron influencia notable tanto en la educación como en el debate público. Entre los más leídos y consultados, destaca “Historia de Bolivia” de Teresa Gisbert, José de Mesa y Carlos Mesa, un texto de síntesis clara, actualizada y con gran presencia en colegios y universidades.

Igualmente importante es la serie “Bolivia, su historia”, coordinada por Herbert S. Klein, compuesta por seis volúmenes con visión interdisciplinaria.

Otros títulos como “Historia mínima de Bolivia” e “Historia general de Bolivia”, también de Klein, amplían el panorama, así como las obras de Mariano Baptista Gumucio, entre ellas “Otra historia de Bolivia” e “Historia contemporánea de Bolivia”.

En años recientes, textos como “Historia de Bolivia. Miradas plurales en su Bicentenario” (2024) introdujeron una renovación al priorizar temas poco tratados anteriormente, tales como la historia de género y los movimientos indígenas. Un aspecto destacado de esta obra es la mayoría femenina entre sus autoras.

Centenario y bicentenario

Dentro de las obras clave del siglo XX, sobresale “Bolivia en el primer centenario de su independencia (1825–1925)”, presentada por J. Ricardo Alarcón A. y con estudio preliminar de Daniel Sánchez Bustamante.

Esta publicación oficial del Estado conmemoró los primeros cien años de vida independiente del país y reunió textos de diversos autores. Su carácter multidisciplinario abarca desde la prehistoria y los pueblos originarios, pasando por guerras como la del Pacífico o la del Acre, hasta temas de minería, arte, geología, literatura y desarrollo económico.

La obra incluye un apunte para un diccionario biográfico nacional y más de 300 láminas fotográficas. Aunque mantiene una visión celebratoria de la historia nacional, sigue siendo una fuente de consulta obligada para entender cómo se construyó el relato oficial del Estado a inicios del siglo XX.

Un siglo después, el 5 de agosto de 2025, en Sucre, se presentó el Libro del Bicentenario, titulado “Historia de Bolivia en su Bicentenario”, resultado de un concurso estatal y elaborado por un comité editorial con investigadores de distintas regiones.

Con más de 750 páginas, recorre desde las civilizaciones originarias hasta el proceso constituyente de 2006-2007, incorporando textos de pueblos indígenas, afrobolivianos, mujeres, trabajadores y otros sectores.

Estos libros, aunque diversos en enfoque, comparten ciertas características que explican su alcance: lenguaje accesible, inclusión en programas educativos, actualización constante y capacidad de dialogar con los desafíos del presente.

En el contexto de la conmemoración del Bicentenario de Bolivia, es importante mencionar el papel del periodismo como fuente y actor de la historia nacional. Carlos Mesa, en su artículo “Algunas reflexiones sobre el periodismo en 200 años de independencia”, recuerda que no se podría comprender la política boliviana ni la historia de la República sin el periodismo militante y polarizado, que actuó como opinión, afirmación ideológica, promotora de proyectos, testigo y difusor de los hechos tal como acontecieron.

En la misma línea, Juan Carlos Salazar, en su artículo “200 años de prensa boliviana”, reflexiona sobre la influencia de los periodistas en la construcción de la patria, evocando a figuras como Luis Ramiro Beltrán, Luis Espinal, Huáscar Cajías, José Gramunt o Alberto Bailey. Para Salazar, si la historia del periodismo boliviano es la historia del país, la vida de un periodista es, sin lugar a dudas, la biografía de un constructor de la nación.

Incluir el presente

Escribir sobre el presente es un reto distinto. Surgen interrogantes sobre quién podría relatar con equilibrio los hechos recientes del país y cuáles son los riesgos derivados de la cercanía emocional, la censura o el acceso limitado a las fuentes. Para responder, se consultó a Robert Brockmann, periodista e historiador y a Amalia Decker, escritora y periodista, cuyas opiniones comparten preocupaciones esenciales pero difieren en matices que vale la pena detallar.

Sobre quién debería escribir la historia reciente y desde qué perfil, Brockmann es concreto: “No creo que sea posible la imparcialidad para este propósito en al menos una década”. Explica que, en el corto y mediano plazo, cualquier obra será mirada por detractores o por admiradores del gobierno en cuestión; “se puede escribir ‘historia’ con una distancia mínima de 30 años”, afirma, y lo que se redacte antes –crónicas, ensayos, reportajes– no alcanzará todavía la condición de historia en sentido estricto.

Por su parte, Decker señala que existe la necesidad de que la escritura histórica venga de “gente profesional, estudiosa de la historia” y que, sobre todo, deje reposar los hechos: “El reto más importante es el reposo”. Añade que no existe “un historiador puro”; lo deseable es quien pueda narrar desde una distancia emocional, incluso si ese narrador viene de fuera y aborda Bolivia con reposo y método.

¿Cuáles son los retos principales para mantener la imparcialidad? Brockmann subraya la dificultad práctica de separar la emoción y la militancia del trabajo histórico inmediato. “El resto insuperable es intentar mantener la distancia, cosa que es imposible”. Decker sintetiza la misma idea en una palabra: reposo. Ambos coinciden en que la inmediatez produce relatos parciales y que la historiografía verdadera requiere tiempo y contraste de fuentes.

¿Por qué es fundamental incluir en las crónicas históricas las violaciones del actual gobierno? Brockmann ofrece una respuesta clara y severa: las revoluciones y los regímenes autoritarios suelen pasar por encima de derechos y vidas: “a este período de democracia autoritaria y atropelladora, se le debe exigir cuentas por numerosas pérdidas de vidas humanas”, explica y agrega una frase que resume su juicio moral y político: actuaron “como si Bolivia hubiera sido su finca”.

Para Brockmann ese reconocimiento es necesario no solamente por memoria sino por justicia histórica porque las sociedades necesitan herramientas (el derecho, la investigación, la documentación) para evaluar y juzgar esos actos. Decker aporta una perspectiva práctica: “sin tomar en cuenta el presente, el historiador debe acudir a la hemeroteca, a las denuncias periodísticas y a las entrevistas para recoger evidencia, porque esos registros serán la base de futuros análisis”.

Respecto a qué criterios deben seguir los historiadores para documentar violaciones a los derechos humanos por actores estatales, Brockmann matiza que, en muchos casos, la investigación jurídica corresponde a otros profesionales (fiscales, comisiones judiciales), aunque los historiadores poseen herramientas útiles para documentar y contextualizar. “No descarto que un historiador pueda documentar estos casos, pero no será para escribir historia; será para llenar informes muy actuales, que algún día serán historia.” Decker apunta al valor de contrastar: denuncias de prensa, entrevistas, cotejar versiones y no quedarse en una sola fuente.

Sobre las fuentes que deben priorizarse, ambos dan prioridad a la voz viva: testimonios escritos y testimonios en vivo, porque “la inmensa mayoría de los protagonistas, víctimas y victimarios, están todavía vivos.” Decker añade la obligatoriedad de acudir a la hemeroteca y a los archivos periodísticos y a contrastar todo con entrevistas y documentación de archivo.

En cuanto a la censura, la falta de acceso y las amenazas a la investigación, Brockmann es pesimista respecto al mantenimiento del actual poder: “No tendría ninguna esperanza si el actual partido continuara en el poder”. Por eso propone que un gobierno sucesor debería interesarse en documentar las rupturas de la ley cometidas por el saliente y –de ser necesario– crear “una oficina especial para investigar y enjuiciar a los principales responsables del gobierno saliente:.

Decker, con un enfoque más práctico, repite la consigna de “contar lo que se sabe”: registrar y publicar lo verificable, apoyarse en la prensa, en testimonios y en el trabajo de base para abrir grietas en el silencio institucional. Ambos advierten además sobre la fragilidad de la memoria digital: Brockmann relata que muchas fuentes que incluyó en su libro “21 días de resistencia” mediante códigos QR ya no están disponibles y recuerda la desaparición de archivos de medios como Página Siete o Patria Nueva.

Sobre el equilibrio entre publicar para la comunidad académica y para el público general, Brockmann sostiene que rigor y claridad no son incompatibles: “se puede ser completamente riguroso escribiendo en un lenguaje accesible”. Decker, en cambio, apuesta por la novela histórica como puente entre verdad y emoción: “La historia académica a veces resulta aburrida… Mis novelas parten de la realidad y ficciono, pero en medio digo la verdad”.

Se define a sí misma como “vargasllosiana”: usar la ficción controlada para decir verdades profundas y acercar los relatos a la gente.

¿Se puede hablar de una “verdad histórica” definitiva? Brockmann responde con escepticismo: “La verdad no existe. Sólo existen versiones de la verdad, algunas más cercanas a la verdad objetiva.” Ilustra con su experiencia en “Las muertes de Carlos Flores Bedregal”: un mismo asesinato puede tener muchas versiones.

Cita a Christiane Amanpour: “no trato de ser objetiva, trato de ser veraz”. Decker, por su parte, admite la subjetividad de la mirada pero defiende la posibilidad de acercarse a verdades sustanciadas por documentación y tiempo: la historia, para ella, requiere pruebas y comprobación por la evidencia.

¿Existen modelos exitosos en otros países, por ejemplo comisiones de verdad? Brockmann es categórico: “Todos los intentos por implementar ‘comisiones de la verdad’ han sido fracasos en diverso grado.” Su argumento es que esas comisiones son nombradas por gobiernos con intereses unilaterales y, por tanto, difícilmente alcanzan la neutralidad necesaria; cree que los individuos y estudios independientes pueden llegar a conclusiones más cercanas a la verdad que los organismos dependientes del poder.

¿Qué consejo dan a futuros historiadores que quieran abordar este periodo sin autocensura ni sesgos? Brockmann resume con una consigna paradójica: “Apegarse al desapego” es decir narrar sin apasionamientos, sin adjetivos, sin odiar ni idealizar; relatar los hechos como hechos. Decker insiste en el reposo: dejar que los hechos “se enfríen” para poder narrarlos con mayor honestidad y paralelamente combinar el rigor documental con formas narrativas (incluida la novela histórica) que permitan llegar a un público amplio sin traicionar la evidencia.

En lo que respecta al papel de la sociedad civil, los colectivos de víctimas y las nuevas generaciones, ambos coinciden en su centralidad. Brockmann lamenta la falta de una cultura archivística en Bolivia y advierte sobre la dispersión y pérdida de documentación vital; sin embargo, también observa que la digitalización y el registro en redes ofrecen nuevas posibilidades de memoria, con sus riesgos de volatilidad. Decker subraya que los protagonistas “de a pie” deben ocupar un lugar central en los relatos futuros: son ellos quienes sostienen la memoria viviente.

Bolivia en la historia

La historia de Bolivia, como toda historia nacional, no es una línea recta ni un relato único. Es una conversación abierta entre generaciones, entre archivos y testimonios, entre el pasado y la necesidad de futuro. Los libros más leídos son aquellos que supieron conjugar el rigor con la sensibilidad, la claridad con el compromiso y que han sabido adaptarse a los desafíos de su tiempo. Los libros que vendrán deberán hacer lo mismo, enfrentando un presente fragmentado, polarizado; pero lleno de historias por contar.

La historia de nuestro país sigue escribiéndose cada día; pero los relatos del presente aún están en proceso de maduración. Documentar, preservar, contrastar, narrar son las tareas urgentes de hoy y que los libros del futuro no dependan del poder, sino de la verdad que se pueda construir entre todos.

Mirna Quezada es periodista y comunicadora social.