Milan Kundera se pregunta qué valor tiene la vida si el primer ensayo para vivir es la vida misma. En "La ignorancia", usa a Schönberg y Stravinski para contrastar modernidad y tradición. Schönberg persigue el porvenir, Stravinski valora su tiempo. Kundera cuestiona: "¿comprendemos el presente sin conocer el futuro?".

Brújula Digital|01|04|25|

Pablo Mendieta Paz

Por más que en cierto momento, y de alguna manera Milan Kundera apremie a su ser interior con aquello de que el ser humano lo vive todo a la primera y sin preparación, como un actor representa a tientas un drama, o como un músico aficionado lee a primera vista una partitura (“La insoportable levedad del ser”), el autor checo se pregunta en ese fatigoso e inhóspito trance qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es la vida misma. Y entonces se pregunta qué hacer, qué hacer…

Exhausto, al final de todo ese leve, pero crecido e inquieto juicio, de pronto se incorpora de su ingrávido estar y es cuando bruscamente agita su veleta en otra dirección, y cambia. Es entonces cuando se descubre a un Milan Kundera (1929-2023) en escarceos con la vida, si antes rigurosa e implacable, ahora nueva, encantada; como si con los brazos en alto recorriera las calles de Praga a celebrar la llegada de otros tiempos, otros felices tiempos que por partes iguales habitan un pasado, un presente y un futuro, atados los tres a la forma, a la idea y al designio que en su metamorfoseado intelecto fija una fórmula existencial irrevocable: todo se funde en lo más significativo del género humano, en la aptitud narrativa, en la mayúscula narrativa que viene a serlo todo o, en cualquier caso, mayor, como asevera Louis Aragon, el poeta y novelista francés.

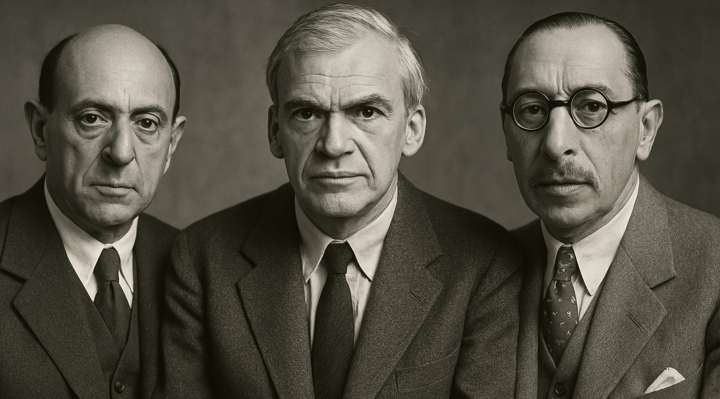

Claro. ¿La patria? Es ella. ¿La ideología? Es ella. ¿La disidencia? Es ella... Como forma de corroborar esa fórmula de narrativa en “La ignorancia” (1999) –mezcla de amor, ausencia, recuerdos, olvido–, o de poder comprenderla (Kundera, a pesar de su nitidez suele devolverse a ideas alegóricas), es vital arrimarse a esa otra vida, más aún cuando en intensa digresión el autor idealiza la figura de un Arnold Schönberg compositor que, en ejercicio de un plan definido, proclama para sí y para el mundo la concepción de una música basada y orientada en el porvenir; o dicho de otra manera, Schönberg emplea en su música la estética de los 12 tonos –la dodecafonía– para ensanchar, con el favor de ese porvenir, un universo musical hondamente perdurable.

Pero esto no llega a ser posible desde el momento en que Kundera argumenta que si la música del compositor austríaco llegó a ser venerada a principios del Siglo XX, a finales del mismo era apenas interpretada, y él mismo poco citado. Y todo por acción de una “minúscula bacteria” de ruido, pero que al fin fue grande: la radio. Una detestable radio de los años 30 que “sin sentido alguno de la medida –pregonaba Schönberg– nos atiborra de música, sin preguntarse si queremos escucharla, si tenemos la posibilidad de percibirla”.

Kundera, avenido a la idea de la “bacteria” del ruido a que se refiere el compositor, que al fin sería el origen del decaimiento paulatino de su música y de su figura como artista, expande a su vez (como un modo solidario de sostener la hipótesis del músico), el abominable hecho de que semejante ruido aúlla despiadado, brutal, “por altavoces en los coches, en los restaurantes, en los ascensores, en las calles, en las orejas taponadas por los walkman, etc., etc.”. Y entonces remata: “(Es) el agua sucia de la música en la que muere la música”.

Qué paradoja a los dictámenes que habían precisado el porvenir de un glorioso Schönberg, cuyo fin jamás tendría que ponerse en tela de juicio; aunque bien percibe Kundera, no obstante, que ya asimilada por el compositor la naturaleza de la “bacteria”, sigue su camino de vida en las elevadas esferas “donde debate con Bach, Goethe, Brahms o Mahler”. Aquí Kundera reflexiona y concluye en que hay que convenir, por fuerza de la experiencia, que la vida del compositor austríaco se manifiesta pura en esencia y se hace toda ella palpable. Es su camino, y ese camino es ancho e infinito. El porvenir no desaparece.

Pero la vida, para Kundera, juega a misterios, “y se vuelven visibles íntimas cavilaciones impregnadas de profunda honestidad”, cuando surge de pronto en Schönberg la figura de Igor Stravinski, a quien reprocha por “pensar demasiado en sus contemporáneos y descuidar el dictamen del porvenir”. Es entonces cuando un sutil Kundera advierte que para Schönberg el eterno problema toma forma en “el sublime rival”, “en el único gran adversario digno de él” que lo ofusca y atormenta “y combate con brío y severidad”. Stravinski. Observa Kundera que por su porfía en “la materialización de la posteridad”, Schönberg “acaba luchando contra su propia música para ganarse los favores del porvenir”, contrariamente a un pragmático y mundano Stravinski que valora su Tiempo, su propia existencia, y a sus contemporáneos.

Schönberg y Stravinski representan dos enfoques distintos en la música del siglo XX: Schönberg con su dodecafonismo radical y Stravinski con su eclecticismo y neoclasicismo. En “La ignorancia”, Kundera utiliza a Schönberg y Stravinski simbólicamente para ilustrar diferentes maneras de lidiar con la modernidad y la tradición, en un paralelo con la experiencia del exilio que viven los protagonistas.

Quebrada la pertinacia de Schönberg en atrapar el porvenir grandioso, Milan Kundera, fiel a su estilo lírico, lo ve soñar, vislumbrar –como si ocurriese–, que “su cuerpo muerto, a merced del trasiego de las aguas embravecidas, choca contra el de Stravinski, y los dos, en reconciliación tardía y culpable, siguen su viaje hacia la nada (hacia la nada de la música, que es el estrépito absoluto)”. Metáfora que sugiere una multitud de significados que entraña “La ignorancia”, y que Kundera arrastra en especial, y quizás como contrasentido de su propia voz, hacia Arnold Schönberg cuando este sobrestima el porvenir, toda vez que el ser humano solo puede estar seguro del momento presente.

Pero inmediatamente se cuestiona, como así mismo todo es objetado en “La ignorancia”, y se pregunta: “¿Puede comprender el sentido del presente el que no conoce el porvenir?”. Y sigue: “¿Si no sabemos hacia qué porvenir nos conduce el presente, este presente es bueno o malo?”. Milan Kundera, a través de una polifonía de sensaciones incorpora al lector en ellas y concibe interpretaciones más abismales de las que, a simple vista, es posible leer en una novela como “La ignorancia”, habitada por personajes diversos y sentimientos que se entremezclan en un remolino de sucesos y peripecias que, en fin, hacen fascinante la obra.

Pablo Mendieta Paz es músico y escritor